1653-1884

Le réseau hydraulique des Forges de Paimpont

À leur création en 1653, les Forges de Paimpont ne disposent que de cinq étangs qui s’avèrent vite insuffisants à alimenter l’usine en énergie hydraulique. Au cours du 18e et du 19e siècle, les propriétaires se lancent dans un programme de construction d’étangs, de rehaussement de digues et d’acquisition afin d’augmenter la capacité énergétique des deux bassins versants qui desservent les Forges.

Le réseau hydrographique des Forges

Le massif forestier de Paimpont est la tête de bassin de trois affluents de la Vilaine, le Meu, l’Yvel et L’Aff. Son altitude et sa composition géologique ont généré un réseau hydrographique caractérisé par un faible écoulement en surface.

Au sein du substratum schisto-gréseux s’est installé un réseau hydrographique très dense, constitué de nombreux ruisseaux à faible débit. La nature imperméable des roches est largement responsable de la compacité de ce réseau. Même altérées superficiellement, celles-ci restent imperméables en profondeur, l’infiltration de l’eau s’effectuant surtout par les zones de fracture. d’où le manque de nappes aquifères susceptibles de régulariser l’écoulement de surface. Le drainage des eaux de surface est assuré par une vingtaine de ruisseaux souvent asséchés en été sur lesquels des barrages assurés de place en place ont permis la constitution de retenues d’eau.

Le régime pluvial océanique et l’imperméabilité des bassins confèrent aux cours d’eaux des débits très irréguliers. D’où l’existence de hautes eaux hivernales et de basses eaux estivales, marquées par de sévère étiages.

Les débits moyen annuels [...] figurent parmi les plus faibles relevés en Bretagne. [...] Les crues sont assez vives sur l’ensemble du massif mais elles le sont plus spécialement pour l’Aff. [...] Les étiages sont parmi les plus sévères observés de toute la Bretagne. L’Aff détient de nouveau les records en étant sec chaque année durant plusieurs jours (109 jours en 1976).

Les Forges de Paimpont sont placées à la confluence de deux ruisseaux principaux, le ruisseau de la Moutte et celui du Pas du Houx qui rejoignent l’Aff à environ 1,5 km en aval de l’usine. Ils sont alimentés par deux bassins versants d’une surface d’environ 5000 ha. — OILLIC, Jean-Charles, Végétation, peuplement, métallurgie en Brocéliande : étude interdisciplinaire de la forêt de Paimpont (Bretagne, France) depuis la fin du Tardiglaciaire, Thèse de doctorat en Sciences de la Matière, Rennes 1, 2011, Voir en ligne. —

Les Forges et l’énergie hydraulique

Le 29 août 1653, Jacques de Farcy et François d’Andigné achètent la forêt de Brécilien au duc de La Trémoïlle avec le droit d’y faire bâtir des forges

.

Ils établissent les nouvelles forges en contrebas d’un nouvel étang - l’étang des Forges - placé à la confluence du ruisseau de la Moutte et du ruisseau du Pas-du-Houx.

Pour leur fonctionnement, les Forges de Paimpont avaient besoin d’une grande quantité d’énergie pour actionner soufflerie des fours, pilons, bocart, etc… D’origine hydraulique, elle était fournie par l’étang des Forges situé à l’aplomb de l’usine. Il est alimenté par un bassin versant de plus de 5000 ha, parcouru par de nombreux ruisseaux [...]

L’étang de Paimpont, l’étang du Pas-du-Houx, l’étang des Forges, l’étang de la Seille et celui de la Chèvre sont alors les seules réserves d’énergie hydraulique pour la nouvelle usine métallurgique.

Satisfaisant à sa création, le réseau hydraulique des Forges montre vite ses limites avec l’augmentation de la production aux 18e set 19e siècles.

Paimpont apparait comme la tête de bassin. Par conséquent, il n’existe pas sur le secteur de grande ressource en eau « courante ». Ce n’était visiblement pas un facteur limitant pour la sidérurgie directe, d’autant que des ruisseaux et fontaines sont présents « un peu partout ». Ce sera une autre histoire au temps des Grosses Forges, qui imposeront l’aménagement (ou la rehausse) d’une série d’étangs.

Afin d’augmenter leurs réserves hydrauliques, les propriétaires des forges se lancent dans un programme de construction d’étangs et de rehaussement de digues. À la fin du 18e siècle, la carte de Cassini montre un réseau de neuf étangs alimentant les Forges.

En 1801, de nouveaux étangs apparaissent dans le dénombrement des propriétés des Forges.

Les Forges, qui reçoit les eaux de tous les autres et dont les eaux se rendent à la Petite Forge, au-dessus sont celui du Perray, ceux de la Fendrie, plus loin ceux de Trudo, de Liorel et de la Ruisselée. Ils contiennent tous ensemble 173 arpents [...] Ils doivent être considérés servant à conserver et à conduire les eaux aux divers ouvrages des forges et de la Fendrie. Par rapport à cet usage, ils sont estimés (2 800 francs).

Pénuries d’eau

Malgré l’amélioration du réseau hydraulique et comme le montrent de nombreux documents des 18e et 19e siècles, l’alimentation en eau est restée un problème récurrent de la production des Forges jusqu’à leur fermeture définitive en 1884.

La disette d’eau

de 1764

En 1764, en raison d’une pénurie d’eau, les Forges ne peuvent honorer l’ensemble des commandes qui leur ont été passées pour la construction du navire « La Bretagne ».

Je crois estre en état de vous livrer la quantité de fer de fenderie nécessaire à la construction du vaisseau La Bretagne ; mais que pour les fers en barres l’approvisionnement n’est pas considérable faute d’eau pour en fabriquer, et que les marchands l’enlèvent à mesure que je peux en faire.

Le 9 novembre de la même année, monsieur d’Andigné, copropriétaire des Forges, confirme les problèmes liés à la disette d’eau

.

Il [le sieur Forestier] m’a répondu que la disette d’eau empêchait de faire travailler les Forges autant qu’il le désirait ; qu’il fallait employer le peu d’eau qui estait dans nos étangs pour faire fabriquer tout ce que je luy avait demandé [...] Depuis [...] il est tombé un peu de pluie.

L’enquête de 1772

En 1772, une enquête sur les forges et la production sidérurgique est menée par les intendants des provinces à la demande du Contrôle général. Elle émane des maîtres de forges qui se plaignent à l’administration royale de la concurrence des fers étrangers, en particulier suédois. Le problème de l’apport en eau des Forges de Paimpont y est mentionné.

Suivant que les eaux sont plus ou moins abondantes cette forge donne plus ou moins de fer.

L’enquête de 1819

Entre 1819 et 1822 les propriétaires sollicitent des autorisations de l’administration en vue d’une modernisation des forges basée sur l’emploi de la houille et de la technique de fabrication anglaise. L’enquête de 1819 et ses prolongements adiminstratifs évoquent les conséquences économiques liées aux difficultés d’approvisionnement en eaux.

Le bocard n’est mis en activité que dans le temps des grandes eaux [...]. Pour la Fenderie [...] le martinet marche toute l’année hors le temps de sécheresse où il ne marche que pendant le jour [...]. Le fourneau est en activité sept ou huit mois de l’année.

Les deux hauts-fourneaux [...] ne peuvent être en feux plus de huit mois parce que dans le temps de sécheresse le cours d’eau est à peine suffisant pour faire marcher les affineries et les laminoirs.

La sécheresse de 1835-1836

En 1835 et 1836 plusieurs délibérations du Conseil municipal de Paimpont attestent d’une sécheresse persistante mettant en péril l’activité des Forges.

Le 4 janvier 1835, le Conseil municipal de Paimpont sollicite la bienveillance du département pour aider les employés des forges au chômage.

[...] ce sacrifice est demandé par le conseil en raison de la fâcheuse position de la majeure partie des habitans de la commune dont le travail a presqu’entièrement cessé depuis deux ans par la sécheresse qui a arrêté les travaux de l’usine des forges de Paimpont où ils étaient tous employés.

Le 26 juillet 1835 une délibération du Conseil municipal indique que les conditions climatiques défavorables au fonctionnement des forges persistent.

Enfin que la sécheresse existent depuis trois [années] a mis un obstacle aux travaux de l’usine des forges, ce qui met beaucoup de familles dans le mal aise et force les ouvriers à aller chercher de l’ouvrage dans les communes environnantes [...].

Au début de l’été 1836 la situation climatique est encore source de préoccupation pour la municipalité de Paimpont.

La commune est misérable en raison du manque d’eau qui n’a pas permis aux forges de travailler depuis trois ans et cependant cet établissement occupe plus de la moitié de la population.

Une dernière délibération du Conseil municipal datée du 12 octobre 1836 indique que l’absence de pluie depuis quatre ans plonge la commune dans la misère.

Considérant que la plus grande partie de la population de la commune est composée d’ouvriers qui travaillent à l’usine des forges ; que cet établissement a manqué d’eau plus de la moitié du temps depuis quatre ans ; que par ces motifs, leurs familles se trouvent dans la misère et dans l’impossibilité de faire des prestations.

Cette sécheresse prolongée est très probablement à l’origine de la construction de la dérivation du ruisseau de Beauvais vers les Forges d’Embas en 1835-1836 afin de permettre aux Forges d’accéder à une nouvelle source d’énergie hydraulique.

La vente de 1841

En 1841, lors de l’expertise des biens des Forges de Paimpont en vue de sa vente par adjudication, les propriétaires considèrent que l’apport en eau est suffisant pour alimenter les Forges.

L’usine des forges se compose : 1° du cours d’eau alimenté par dix étangs dont sept de la contenance de 124,8725 hectares dépendent de la propriété et trois appartiennent à des tiers et du ruisseau de Beauvais dont la petite forge seule profite des eaux. Nous nous sommes assurés que la force motrice était plus que suffisante pour la fabrication telle qu’elle a lieu maintenant, ainsi cette fabrication ne serait limitée que par l’affouage.

Connaissant les problèmes récurrents rencontrés par les Forges de 1833 à 1836, on peut douter de l’honnêteté de cette expertise liée à la vente du Domaine de Paimpont.

Inondations

L’’installation de nouveaux étangs vise aussi à un meilleur contrôle des flux arrivant à l’étang des Forges, et notamment à éviter des inondations en période hivernale.

Un seul évènement de ce type nous est connu. Il est mentionné dans l’enquête de 1772, sous la forme suivante : « Dans l’hiver dernier, ils [les propriétaires] ont essuyé des dégâts par inondation des eaux qui leur coûteront plus 10000 à 12000 livres. ». Cet évènement n’est sans doute pas le seul à avoir eu lieu au cours des deux siècles et demi qu’a duré l’activité des Forges. Aussi, la création de nouveaux étangs a dû permettre de mieux gérer l’arrivée en eau au niveau de l’usine en augmentant la capacité de rétention en diverses parties du bassin versant.

Conflits sur les réserves hydrauliques

La propriété des étangs

Les propriétaires du Domaine de Paimpont n’ont jamais possédé l’intégralité des étangs du bassin hydraulique des Forges. Un des experts interrogé lors de la vente de 1841 rappelle que la propriété partielle des étangs, source continuelle de conflit avec leur propriétaire, est un problème d’importance.

Les moulins, avec la propriété des étangs supérieurs, feraient la loi à la forge et sans la propriété de ces étangs, ils la recevraient au contraire de la forge, si le propriétaire de celle-ci ne l’était pas aussi des moulins.

Les conflits entre les propriétaires des Forges et ceux de l’étang de Paimpont et de ses moulins sont les cas les plus récurrents et les plus documentés. Néanmoins, d’autres conflits d’usages sur l’utilisation des ressources hydrauliques du bassin versant des Forges ont existé.

1821 — L’avis des Ponts et Chaussées du Département d’Ille et Vilaine

Entre 1819 et 1822, les propriétaires sollicitent l’autorisation de l’administration pour moderniser les Forges. Le 8 septembre 1821, l’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées du Département d’Ille et Vilaine

valide leur demande en raison de la pleine propriété des cours d’eaux situés entre l’étang des Forges et le Pont du Secret.

Mrs les propriétaires des forges de Paimpont, ont formé devant l’administration la demande d’une autorisation tendant à agrandir leur établissement, et à maintenir leurs anciennes constructions. Monsieur Mauge ingénieur, après avoir visité les lieux, a reconnu que l’usine dont il est cas, est située sur un cours d’eau privatif et appartenant aux pétitionnaires, que le service public n’en peut profiter en aucune manière, vu son éloignement de tout canal, même projeté, et de toute rivière navigable ; Qu’enfin cet établissement ne dérange en rien le cours actuel des eaux qui traverse la grande route n°27 de Paris à Lorient, en deux endroits, aux deux ponts en pierre du Secret, limite du département d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

1837 — L’élévation de l’eau de l’étang de Paimpont

Le 19 février 1837, la municipalité de Paimpont réunit en Conseil extraordinaire délibère sur le préjudice occasionné par l’élévation du niveau de l’eau de l’étang de Paimpont.

Le conseil délibérant sur les moyens à prendre pour contraindre MM. les propriétaires des forges de Paimpont à abaisser et détruire le déversoir de l’étang de Paimpont puisque le travail fait par eux depuis deux ans à ce déversoir, fait élever l’eau de l’étang de manière à empêcher la communication entre Paimpont et Campénéac, à dégrader la chaussée et aussi à faire couvrir les propriétés riveraines.

1835 — Le moulin de la Fosse Noire

Une délibération du Conseil municipal de Beignon du 6 décembre 1835 montre que les moulins situés directement en aval des Forges subissent la gestion de l’eau par l’Usine des Forges.

[...] le moulin à eau de la Fosse Noire, le seul de ce genre dans la commune de Beignon souffrira beaucoup du canal de dérivation [...] il n’aura plus que l’eau que la forge voudra bien lui envoyer...

La pollution de l’Aff

La législation sur la pollution de l’eau s’étoffe tout au long du 19e mais ne devient véritablement applicable qu’au début du 20e siècle. Les hauts-fourneaux ne ferment définitivement qu’en 1884, aussi les procès liés à la pollution de l’eau entre les propriétaires des Forges et les riverains de l’Aff sont-ils relativement rares. — CUCARULL, Jérôme, « La lutte contre les pollutions industrielles en Ille-et-Vilaine dans la seconde moitié du XIXe siècle », Société Historique et Archéologique de Bretagne, 2001, p. 304-336, Voir en ligne. —

1835 — Perte de foins des prés bordant la rivière

Le 6 décembre 1835, le Conseil municipal de Beignon se plaint des effets sur les prairies bordant l’Aff de l’usine des forges.

Extrait de la délibération du Conseil municipal de Beignon du 6 décembre 1835 [L’établissement de l’Usine de Rocambre] fait un tort incalculable aux propriétés de la commune de Beignon situées au dessous de Rocambre, plus bas que le moulin du Bois, en les couvrant de guenilles ou crasses de fer qui presque tous les ans ont perdu totalement les foins des prés bordant la rivière [...].

1866-1867 — Des scories dans l’Aff

Par un arrêté du 22 septembre 1866, le préfet du Morbihan prescrit à la société Seillière et compagnie d’enlever des dépôts de scories formant atterrissement dans le lit de la rivière d’Aff.

Le 13 août 1867, cet arrêté est annulé pour excès de pouvoirs

considérant que la Société Seillière a montré que ces dépôts proviennent d’un bocard dépendant autrefois des usines de Paimpont, ce bocard est en chômage depuis l’année 1841, antérieurement à l’acquisition que la société requérante a faite desdites usines ; que, dès lors, les atterrissements ne proviennent pas du fait personnel de la société.

— ANONYME, « (n°2369) 13 aout 1867 », in Annales des Ponts et Chaussées, Vol. 8, Paris, Imprimerie de Cusset, 1867, p. 874-875, Voir en ligne. —

Chronologie des étangs

Les Forges de Paimpont sont alimentées par deux réseaux hydrauliques.

Le premier secteur d’approvisionnement correspond à la partie orientale de la Haute-forêt. Ce bassin versant alimente l’étang de Paimpont d’où s’écoule le ruisseau de la Moutte jusqu’à l’étang des Forges. Le long de la vallée de la Moutte, deux étangs intermédiaires ont été créés, l’étang Neuf et l’étang de la Fenderie.

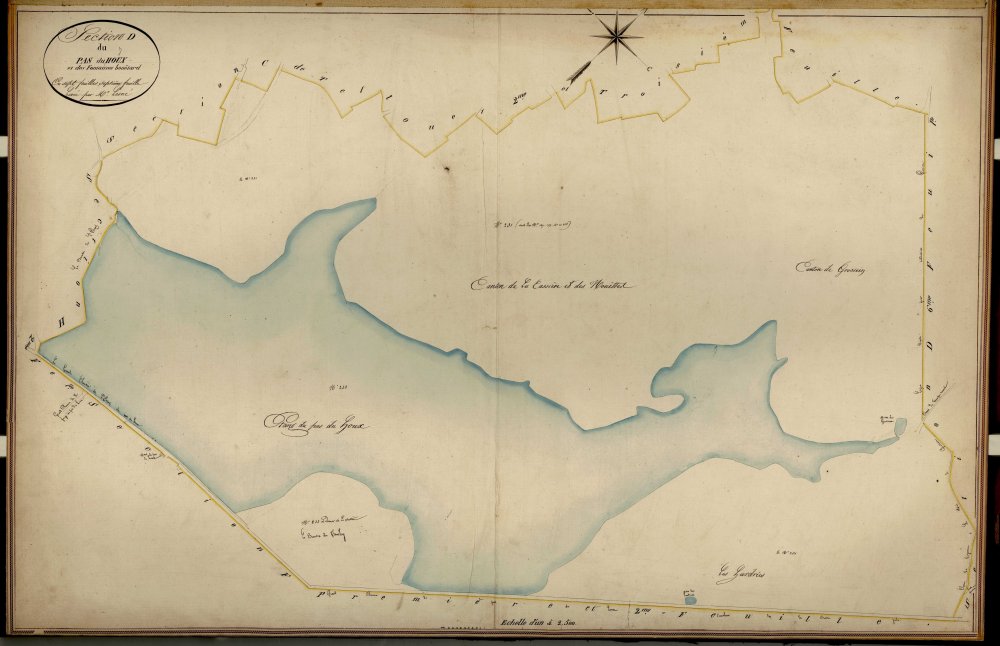

Le second bassin versant est intégralement situé en Basse-forêt. Partant de l’étang du Pas du Houx, il s’écoule le long du ruisseau éponyme et de ses affluents : les ruisseaux de Trédéal, des Laitiers, des Glyorels et des Travouillets. Il a compris jusqu’à huit étangs : le Pas du Houx, la Seille, la Chèvre, les Glyorels, Boucou, le Pont Breton, la Ruisselée et le Perray.

Le réseau hydrographique du ruisseau de la Moutte

L’étang de Paimpont

L’étang de Paimpont est le plus vieil étang du réseau hydraulique des Forges. Créé par l’abbaye de Paimpont à l’époque médiévale, il appartient aux moines génovéfains jusqu’à la Révolution puis à des propriétaires privés extérieurs aux Forges de Paimpont.

Les droits de gestion de l’étang

En 1653, les propriétaires des Forges négocient un droit de gestion de l’étang avec les religieux de l’abbaye. Cette transaction est connue au travers d’un procès daté de 1752.

...l’eau qu’il est permis aux propriétaires de tirer de l’étang de Paimpont par la transaction de 1653 doit être prise pour l’endroit le moins dommageable pour les religieux de l’abbaye faute de l’avoir exprimée autrement... .

Selon l’acte de 1653, les propriétaires des Forges obtiennent à titre onéreux le droit de prise d’eau dans les temps de sécheresse sur les étangs de Paimpont.

— Tigier, Hervé (2022) op. cit. p. 519 —

En 1792, ce droit de prise d’eau est vendu avec l’étang de Paimpont.

Rente perpétuelle de 561 francs due à Monsieur de Montcuit pour les minerais de la Moutte et la prise d’eau jusqu’au chommage dans l’etang de Paimpont, rente vendue nationalement sur les moines de Paimpont.

Un bail daté du 17 août 1812 stipule que les propriétaires des Forges de Paimpont peuvent utiliser la moitié de l’eau de l’étang de Paimpont

.

Le 30 août, le propriétaire provoque la descente du juge de paix et le déplacement de Monsieur Leveillé, directeur des forges, accompagné du surgarde Ronceray « pour voir constater le fait de chommage du troisième moulin et qu’en peu, le second sera en même état ... quoique pour vérifier ce fait, on ait fait lever la palle au dessus du noc pour donner autant d’eau qu’il puisse en passer. Au reste, il a aussi été vu et reconnu qu’il reste fort peu d’eau dans l’étang ».

En novembre 1812, ce conflit sur l’utilisation de l’eau de l’étang pour l’alimentation des forges est toujours en cours.

Procès verbal, dressé en présence des Sieurs Ollivier Lecomte, marchand, et Jean Letul, aubergiste, constatant, à la demande de Mathurin Trivallet, meunier, les faits suivants, celui-ci ayant dit que "Monsieur Leveillié, directeur des forges de Brécillien, avait environ les sept heures du matin de ce jour, levé une pelle recemment placée à la chaussée" de l’étang de Paimpont : "... rendus jusqu’à la ditte pelle, placée vers le bout nord ouest de laditte chaussée, nous l’avons trouvée exhaussée et l’eau coulant. Nous avons fait marquer sur les pierres la hauteur de l’eau, et nous avons renvoyé la continuation du présent au jour que la ditte pelle sera fermée. [...] retournés ce jour vingt huit novembre ... nous l’avons trouvée fermée et nous avons vérifié et reconnu que l’eau dudit étang de Paimpont avait baissé de trente trois centimètres."

En 1819, le droit de prise d’eau par les propriétaires des Forges est confirmé.

Le rehaussement du déversoir

L’importance de l’étang de Paimpont dans l’apport en énergie hydraulique des forges lui a valu plusieurs transformations au cours du 19e siècle. Selon Jean-Charles Oillic, l’étang a peu changé entre 1727 et 1823.

L’étang avait déjà un aspect assez similaire à l’actuel sur le cadastre napoléonien de 1823, mais également sur la carte de 1727. La principale différence observée sur ce second document est peut-être des dimensions plus réduites à l’extrémité méridionale.

En 1815, le déversoir est déplacé à l’extrémité nord de la chaussée. Ce nouveau déversoir est recouvert en forme de pont (comme passage public)

En 1834, ce déversoir est exhaussé d’environ un mètre par rapport au niveau de 1815.

[...] l’exhaussement de 1834, a été pratiqué au moyen de dix à douze grosses pierres presque brutes formant un demi-cercle en avant et à l’abord de l’ouverture du déversoir ; ces pierres sont simplement jointes et accotées par des terres formant glacis vers l’eau. Nous avons de plus remarqué qu’elles étaient recouvertes de quelques mottes de gazon que nous avons ôtées pour prendre nos repères de niveau à la surface même de ces pierres. A l’égard de la chaussée dans son ensemble, elle n’a pas plus de 80 centimètres (terme moyen) de hauteur au dessus de ce déversoir actuel.

Depuis ce rehaussement, les propriétaires des forges, outre l’eau qu’ils reçoivent du moulin, font leur prise d’eau à volonté par un ancien noc situé entre celui du moulin et le déversoir.

Après 1653 — L’étang des Forges

L’étang des Forges est très probablement construit consécutivement à l’achat de la forêt de Brécilien par Jacques de Farcy et François d’Andigné en 1653.

Son emplacement, à la confluence de deux réseaux hydrographiques est idéal pour y établir des Forges.

L’histoire de l’étang des Forges est assez mal connue. D’après l’acte de 1502, il ne semble pas exister d’étang dans cette partie de la forêt. Le secteur des Forges se situe le long de ce qui semble être la limite sud de la forêt de Brécilien dépendant de la juridiction de Ploërmel. Cette limite suit le ruisseau du Pas du Houx depuis le Gué de Plélan, puis remonte l’Aff à partir de la confluence des deux cours d’eau. Aussi, sa création doit se situer au cours de la seconde moitié du XVIIème siècle, peu après la vente de la forêt. La confluence des ruisseaux de Trécélien, du Pas du Houx et des Plaintes dans un secteur au relief relativement prononcé en queue de bassin versant fournissait un lieu idéal pour créer cette retenue d’eau et les Forges. Il est d’ailleurs assez étonnant de ne trouver aucune mention d’une structure antérieure.

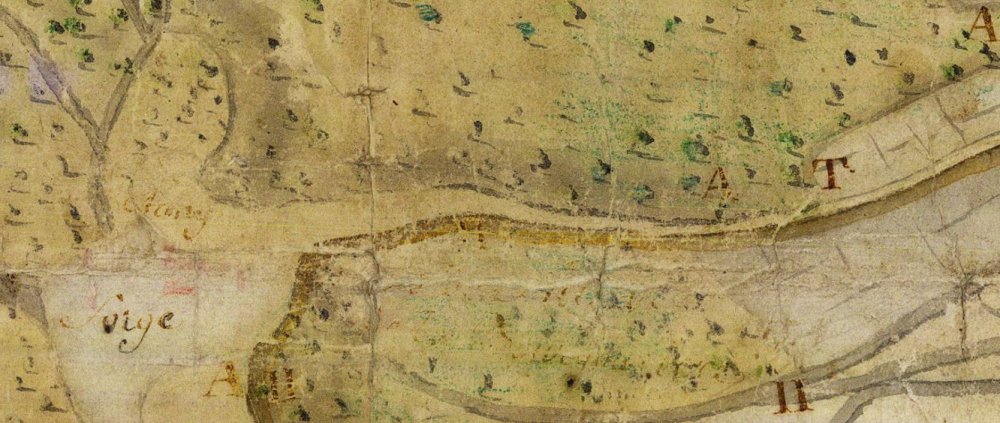

Sa plus ancienne représentation provient du Plan de 1727. La queue de l’étang des Forges s’y étire longuement en remontant le ruisseau du Pas du Houx, empiétant sur l’emplacement de l’actuel étang du Perray.

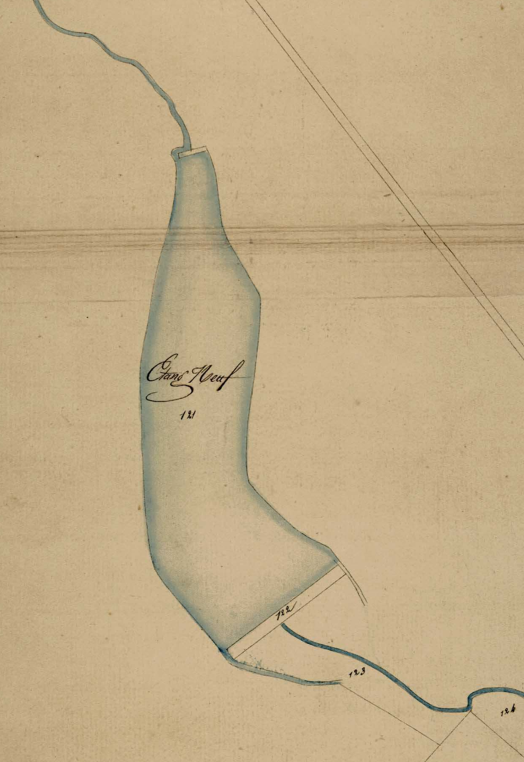

1712 — L’étang Neuf

M. Léveillé, directeur des Forges en 1818, mentionne l’existence d’un accord passé en 1712 entre les propriétaires des Forges et l’abbaye de Paimpont concernant la construction d’une chaussée dans leur propriété du bois de la Moutte.

Le 17 Xbre 1712 autre transaction par laquelle les propriétaires des Forges cédèrent à l’abbaye de Paimpont, le fond de bois du Perray pour prix de baguette. Les religieux leur cédèrent eux-mêmes la faculté de faire construire une « chaussée de telle hauteur qu’ils voudraient pour faire un étang et retenue d’eau dans tel endroit qu’il jugerait à propos entre la queue de l’étang de la Fenderie jusqu’au Pas Chapin, leur cédant dès lors le fonds de propriété du dit terrain et tout ce qui serait couvert d’eau, renonçant les dits religieux à prétendre aucun dédommagement pour l’inondation que pourrait causer le dit étang sur leurs terres, par l’exhaussement de ladite chaussée, pourvu que cette retenue d’au ne ressorte point sous les moulins des religieux.

Cette description ne peut correspondre qu’à l’étang Neuf, seul étang situé dans le secteur mentionné.

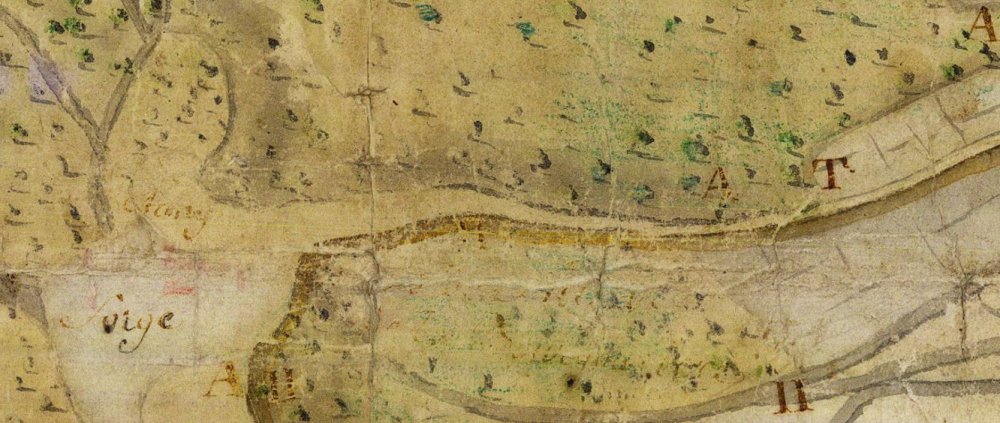

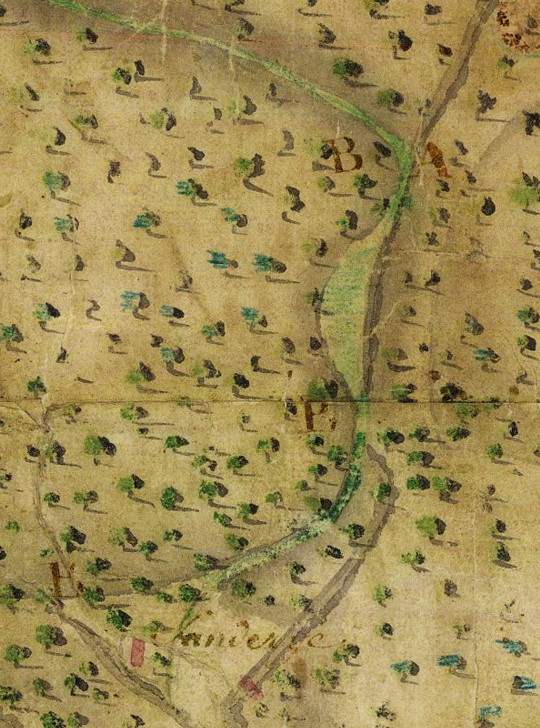

Bien qu’il ne soit pas nommé, il s’agit certainement de l’étang représenté au dessus de la Fanderye

sur le Plan général de la forest de Bressilien de 1727.

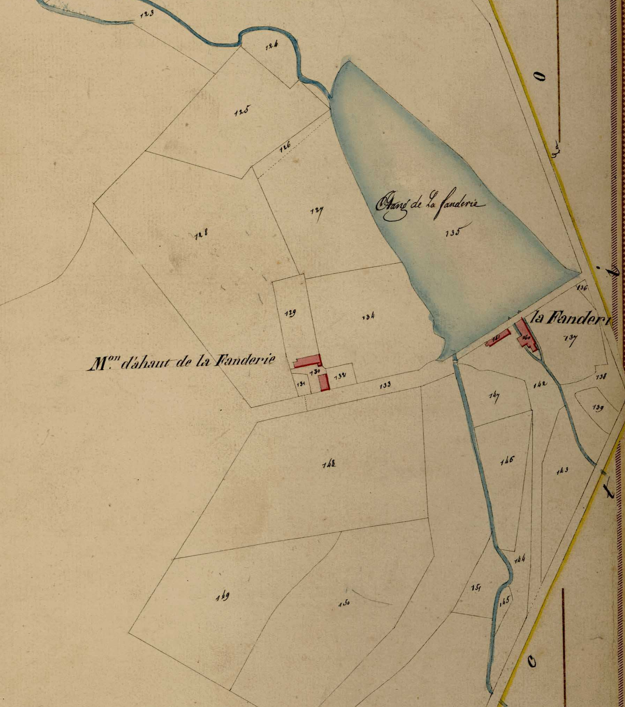

Seconde moitié du 17e siècle — L’étang de la Fenderie

L’’étang de la Fenderie est situé à environ 500 mètres en amont de l’étang des Forges. Sa fonction ainsi que son nom suggèrent que cet étang a été créé après l’installation des Forges.

— Oillic, Jean-Charles (2011) op. cit. —

Comme son nom l’indique, il avait pour fonction principale de fournir l’énergie hydraulique nécessaire au fonctionnement de la Fenderie située juste sous son déversoir.

Bien qu’il soit peu visible sur le plan de 1727, l’étang de la Fenderie

est cité dans la transaction de 1712.

Il apparaît dans une transaction passée entre les moines de l’abbaye de Paimpont et les propriétaires des Forges et datée du 17 octobre 1712, et mentionnée en 1815. Cette donnée réduit la chronologie de sa mise en place à la seconde moitié du XVIIe siècle.

Le réseau hydrographique du ruisseau du Pas du Houx

Entre 1591 et 1620 — L’étang du Pas du Houx

L’étang du Pas du Houx est situé en tête de bassin du ruisseau du Pas du Houx. Avec une surface d’environ 80 ha, il est le plus grand étang du massif forestier. Cependant, sa profondeur n’excède que ponctuellement les quatre mètres observés au niveau de la digue.

La plus ancienne attestation de l’étang du Pas du Houx ou étang de Trudo

provient du Plan général de la forest de Bressilien de 1727.

L’approche archéologique permet cependant d’obtenir des données plus précises. Un important amas de laitier a été découvert au pied de la digue, suggèrant la présence d’un haut-fourneau à proximité.

Le niveau superficiel de cet amas a été daté par radiocarbone. La mesure a été réalisée sur un charbon inclus dans un bloc de laitier. La datation obtenue placerait la fin de l’activité entre 1418 et 1636 AD (Vivet 2009). Aucun texte ne mentionne l’existence de cette industrie antérieure aux Forges. Si une attribution au XVème siècle semble peu probable car aucun haut-fourneau n’est connu en Bretagne pour cette période, il est impossible en revanche d’affiner la datation entre le XVIème siècle et le début du XVIIème. C’est sans doute à cette période que l’étang a été créé.

Jean Bernard Vivet propose d’affiner la datation entre 1591 et 1620.

Quoiqu’il en soit, Le Pas du Houx est antérieur à 1635, et à donc été créé avant "les Forges de Paimpont". Les installations antérieures à la seconde moitié du 17e siècle reconnues en Bretagne ne sont pas légion. [...] l’aveu de 1541 de Guy de Laval ne fait pas mention de telles installations dans notre secteur. Ceci oriente donc le fonctionnement de cette grande forge dans une période située entre 1541 et 1635. Pour cet intervalle de temps, la courbe de calibration comporte un pic de probabilité étroit entre 1591 et 1620, avec un maximum situé autour de 1600-1605.

Entre 1783 et 1823 — La vidange

Un creusement connu sous le nom de « vidange » relie de façon linéaire l’étang du Pas du Houx - ainsi qu’un embranchement du ruisseau éponyme - au ruisseau de la Moutte.

Elle consiste en une rigole parfois profonde de 4 à 5 m et longue de plus de 2 km, qui longe la minière de la Gelée et se jette dans la vallée de la Moutte, autre lieu essentiel d’extraction du minerai. Non documentée, son rôle principal semble être celui du lavage du minerai (Larcher 1990) On peut aussi envisager qu’il permette de renforcer en eau le bassin versant alimentant l’ensemble constitué de l’étang des Forges et les retenues qui lui sont liées (étang neuf, étang de la Fenderie, Forges d’en Bas, ...).

Ce tracé hydraulique canalisé n’apparait ni sur le plan de 1727 ni sur la carte de Cassini de 1783. Il est figuré pour la première fois sur le cadastre de Paimpont de 1823.

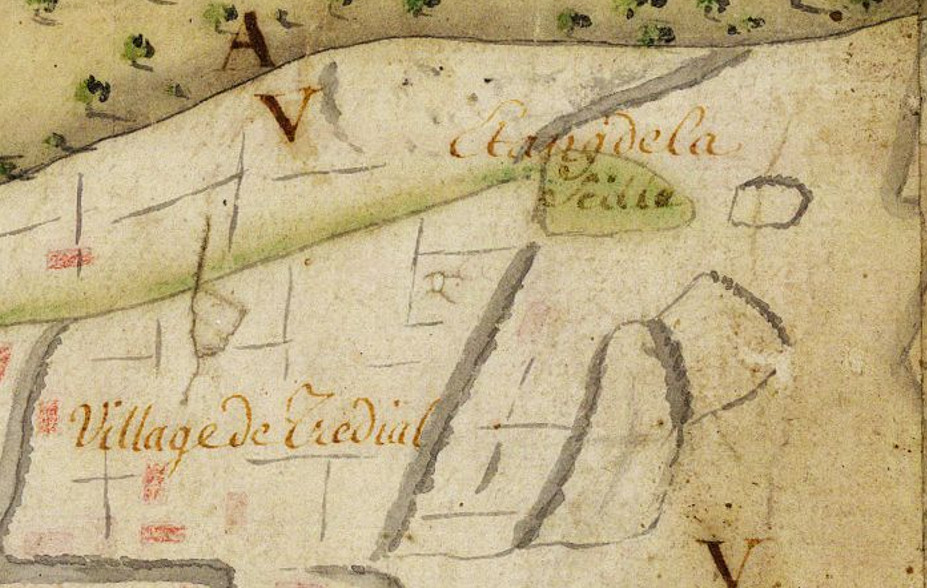

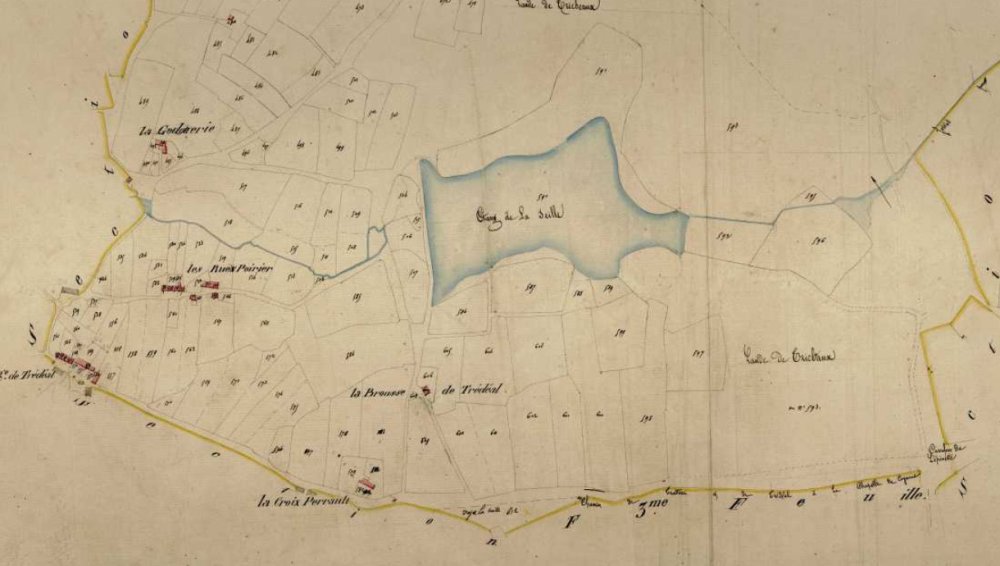

Avant 1631 — L’étang de la Seille

L’étang de la Seille - aujourd’hui disparu - était situé au nord du village de Trédéal. De son déversoir s’écoulait le ruisseau de la Seille

qui venait grossir celui du Pas du Houx au sud du village du Hiry. — 4E 21 52 (1835) in Tigier, Hervé Trudo - Trédéal -Coganne (2022) op. cit. p. 250 —

L’étang de la Seille est mentionné pour la première fois dans un acte de vente daté de 1631.

Devant nous notaires et tabellions royaux et garde nottes hereditaires, jurés et reçu en la senechaussée de Rennes a été present monseigneur de la Trimouille, etc. lequel a vendu et a déquitté et hiridairement transporté à jamais et perpetuel à titres de pures ventes à missire François d’Avaugour, Seigneur de la Lohiere [manoir en Loutehel], etc. sçavoir les rentes ordinaires dues en la jurisdiction et chastelenie de Brecilien à raison de trois deniers par chaque sillon de terre aux fiefs et frairie de Tredial le Gué et les Rivières s’étendant aux paroisses de Paimpont et Plelan sur les villages dudit Trudo Tredial le Hiry la Croix Perault, Haultes et basses rivieres, le Cogné Boncour et Pont aux breton, la Russelais, Plaisance et bas du Gué de Plelan et ce qui en depend de Brecilien le Perray avec le canton appellé les Meraux situés proche le moulin du bois et autres endroits dependant de la ditte frairie et fiefs de Tredial et de la Riviere sans reservation, cy montant les dittes rentes ensemble à la somme de cent quatre vingt seize livres dix sols six deniers tournois aux fins des rentiers dudit Brecilien avec le droit de haultes moyens et basses justices, droits de montres et toutes autres profits et emoluments des fiefs sur les hommes deteurs des dittes rentes et possessions de maisons et héritages y subjets suivant la coutume pour en jouir le dit seigneur acquereur... " pour la somme de 7962 livres tournois de principal. Environ sept fois plus de texte (2 pages) évoquant notamment les privilèges de la forêt et les "devoirs accoutumés pour les assens de leurs bestes". Note des notaires Gaspais et Morfouace : serait non compris "l’emplacement de l’etang du Pas à la Seille" ni l’auditoire et prison du Gué de Plélan.

Sa propriété est liée avec celle de l’étang et du moulin de la Chèvre qu’il alimente (voir étang de la Chêvre). Il est représenté sur toutes les cartes réalisées entre 1727 et le milieu du 19e siècle.

- Le Plan général de la forest de Bressilien daté de 1727

- Le cadastre de Paimpont de 1823. Il est alors propriété de Jean Ramel. (voir étang de la Chêvre).— TIGIER, Hervé, Paimpont en 1820 : Trudo - Trédéal -Coganne, auto-édition, 2022, 680 p., (« Les terroirs de Paimpont »). [page 783] —

- La carte de l’état-major (1820-1866)

L’étang de la Seille est mis hors d’eau avant 1867, comme le montre sa non représentation sur le plan Beauchet.

Après 1631 — L’étang de la Chèvre

L’étang de la Chèvre est situé sur le ruisseau du Pas du Houx. Aujourd’hui disparu, il alimentait un moulin dont les ruines sont encore visibles.

Il se situe au fond d’une vallée étroite aux flancs assez abrupts. Cette configuration ne permet pas le stockage d’un grand volume d’eau, c’est pourquoi cet étang ne devait avoir qu’un rôle mineur dans le fonctionnement des Forges.

Sa construction est postérieure à 1631, année durant laquelle le duc de La Trémoille vend à François d’Avaugour, seigneur de La Lohière et de Guer, 1 le canton du Pas de la Chèvre avec le droit d’y établir un étang.

A Messire François d’Avaugour, seigneur de La Lohière, un canton de terre en la dite forêt de Brécilien, appelé le Pas de la Chèvre, de dix journaux, mesure de la dite forêt, pour servir à l’emplacement d’un étang, avec en plus, les rentes ordinaires en la dite châtellenie de Brécilien, à raison de trois deniers par sillon, selon l’usement de la dite forêt, due par les hommes et sujets aux fiefs et frairies de Trudeau, Trédéal, Le Hiry, La Croix-Perrault, les Hautes et Basses Rivières, La Courairie [?], Boncours [?], Le Pont aux Bretons, La Ruisselée, Plaisance, Le bas du Gué de Plélan, en ce qui dépend du dit Brécilien, Le Perray et Les Moreaux ; lesquelles rentes montant, au dossier des rôles rentiers, la somme de 196 livres 10 sous et 6 deniers ; avec le droit de moyenne, haute et basse justice ; pour la somme de 7962 livres, par contrat du 5 juillet 1631 au rapport de Morfouace et de Gaspais, régistrateurs.

L’étang de la Chèvre est représenté sur le Plan général de la forest de Bressilien daté de 1727.

Le 8 messidor an IV - 26 juin 1796 - l’étang de la Chèvre, son moulin et les terres attenantes sont vendus par la République 2 à Charles Frotin et Marie Anne Allaire. Le 25 prairial an XI - 14 juin 1803 - ces derniers vendent l’ensemble à Jean Ramel et Raine Perinne Guerin son épouse.

Ayant déjà passé un acte le 25 prairial an X1, Charles Frotin et Marie Anne Allaire, au bourg de Plélan, vendent pour sept mille francs tournois, à verser dans un mois aux vendeurs ou à leurs créanciers, aux Citoyens Jean Ramel et Raine Perinne Guerin son épouse, demeurant au moulin de la Chèvre : « les moulin et usine de la Chevre renfermé dans un batiment construit en pierre couvert en ardoises ; l’etang au dessus ; un petit jardin au dessous ; un autre batiment servant de logement pour le meunier, bati en pierre couvert en paille ; une petite ecurie au joignant en maziere ; une retraitte à porcs ; petit jardin au dessous ; une quantité de lande et pature au midi et couchant desdits etang et batiment ; le tout dans un tenant compris le fond de l’etang contenant environ quatre hectares quinze ares, joignant de touttes parts la forest de Brecillien ; plus l’etang de la Seille, landiers, appartenances et dependances sçitués près le village de Trédeal... contenant environ dix hectares quatrevingt seize ares... ainsi que les vendeurs l’ont acquis de la Republique par acte du 8 messidor an quatre et du Citoyen Berthou par contrat du 30 messidor an cinq au raport de Boisgontier... Se réservent les vendeurs pendant leur vie seulement, le droit de pêcher à l’etang de la Seille, même de l’ecouler en tems et lieu de l’agrément des acquereurs, avec droit de disposer de la moitié du poisson, parce que ledit etang sera entretenu et réparé à frais communs et rempoissonné par moitié frais communs, ainsi que les frais de pêche et entretien de chaussée... ». Les quatre signent.

Sur le cadastre de 1823, il est nommé étang du Moulin de la Chèvre

et appartient à Jean Ramel, meunier et propriétaire de la Chèvre et de la Rosière en Plélan. — Tigier, Hervé (2022) op. cit. p. 782 —

Le 12 mai 1827, Jean Ramel et Reine Guerin, vendent pour 8000 francs le moulin et l’étang de la Chèvre, ainsi que l’étang de la Seille et d’autres biens à Jean Marie Villalon meunier à Saint-Thual.

Le moulin à eau de la Chèvre et tout les ustenciles destinés à son exploitation, renfermés dans un bâtiment construit en pierres, couverte en ardoises ; l’étang audessus, un petit jardin au-dessous, un autre bâtiment servant de logement pour le meunier, construit en pierres, couvert en ardoises, une écurie au joignant, un réfuge à porcs, un celier, un four à pâte, une grange et le pressoir à cidre y placé avec ses ustensiles ; une quantité de lande au midi et couchant desdits étang et batiments, le tout dans un tenant, compris le fond de l’étang, contenant environ quatre hectares quinze ares, joignant de toutes parts à la forêt de Brécilien ; l’étang de la Seille avec ses appartenances et dépendances situé près le village de Trédeal en Paimpont.

En 1880, l’étang et le moulin de la Chèvre deviennent une propriété des Forges de Paimpont suite à un échange avec le moulin de la Ruisselée en Plélan.

En 1880, le moulin de la chèvre, comprenant moulin à grain, maisons d’habitation et étang (4 ha) est échangé contre le moulin de la Ruisselée.

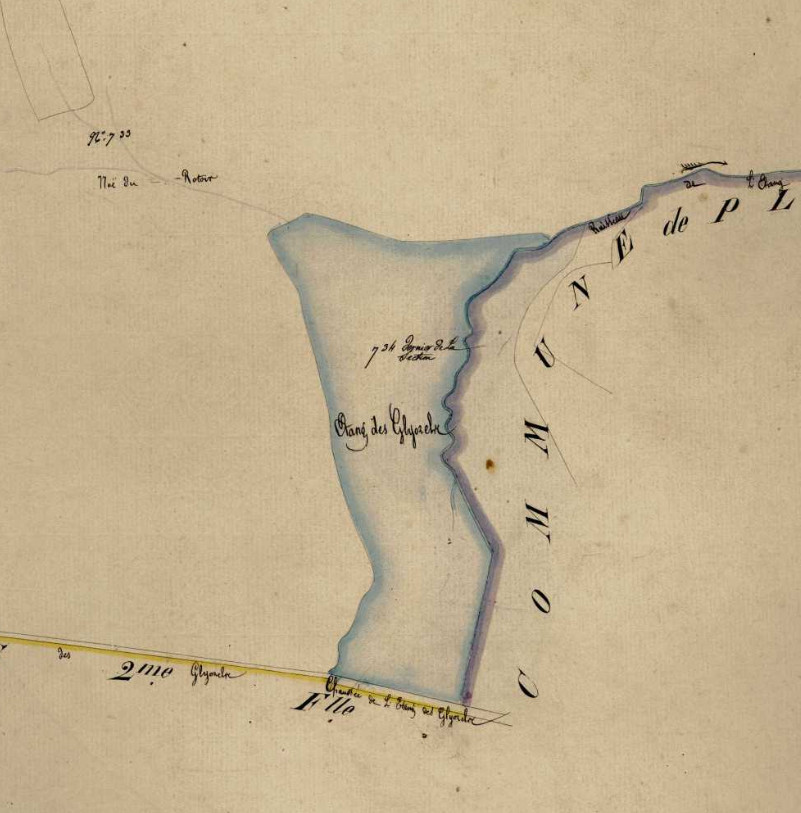

Avant 1783 — L’étang des Glyorels

Situé aux sources d’un petit affluent du ruisseau du Pas-du-Houx, l’étang des Glyorels a semble-t-il été mis en eau à la fin du 18e siècle.

Non représenté sur le plan de Brécilien de 1727, il est pour la première fois mentionné sur la carte de Cassini datée de 1783.

Il est à noter qu’aucun moulin n’a jamais été construit en contrebas de sa digue. Sa propriété est attaché à celle du moulin de la Ruisselée, comme le montre un Procès Verbal daté du 20 mai 1811 dans lequel les experts mandatés pour le renouvellement du bail se rendent aux Glyorels ; Ayant ensuitte été visiter la chaussée des Gliorelles, ou nous avons remarqué qu’au millieu, cette chaussée est degradée dans un espace de sept mètres...

— 4E 21 43 - 1811 in TIGIER, Hervé, Paimpont en 1820 : les Paimpontais du Bourg, des Forges et du Gué, auto-édition, 2022, 789 p., (« Les terroirs de Paimpont »).

[page 742] —

À cheval sur les communes de Paimpont et de Plélan-le-Grand, il n’est représenté que partiellement sur les cadastres de 1823 de ces deux communes.

1787-1823 — L’étang de Boucou

L’étang de Boucou était situé sur le ruisseau des Glyorels en limite des communes de Paimpont et Plélan, à 350 mètres en amont du Pont Breton. Sa chaussée, bordant le GR 37 est toujours visible.

Absent du plan de 1727 et de la carte de Cassini de 1783, il 3 est mentionné pour la première fois dans un acte d’archive daté du 28 avril 1787 comme relevant des seigneurs propriétaires des forges et forêt de Brecilien.

Joseph Alloyer et Jeanne Thomas, à la Haute Rivière en Plélan, vendent pour 24 livres de principal et 24 sols d’épingles à François Dupuis, à la Basse Rivière, le tiers aucouchant du clos de devant, soient 6 sillons, situé près l’étang de Boucou, joignant du couchant à l’acquéreur, du levant en même pièce à Marguerite Alloyer, du midi au semil de Jean Lemée, du nord à la maison et déport de Jean Alloyer, relevant des seigneurs propriétaires des forges et forêt de Brecilien au fief de Haute et Basse Riviere.

Il est aussi cité dans un acte d’archive daté du 9 septembre 1796.

Le Citoyen Daniel Chevalier et la Citoyenne Pelagie Broussais, du bourg de Plélan, vendent pour 350 livres et 6 livres d’épingles aux Citoyens Joseph Cherel et Renée Donniaux, le pré de Bocou "sittuée au terroir dudit lieu en la commune de Paimpont", 32 sillons en labeur et pré, joignant du couchant au chemin qui conduit au Pont au Breton, du nord à François Montreul, du levant au ruisseau de Bocou conduisant au Pont Breton et du midi aux enfants de Julien Delaune. Le même jour, ils vendent la Grande Pature de Bocou et le champ de Bocou "s’entrejoignantes", 80 sillons, à Pierre Dupré de la Rivière en Plélan, pour 900 livres et 24 d’épingles. Ces pièces sont "joignantes du levant au chemin qui conduit de la Haute Rivière à Bocou, du midy à la chaussée de Bocou, du couchant à l’étang dudit Bocou et au ruisseau qui conduit des Liorelles audit Bocou, et du nord avec sa haye terre de la Citoyenne Veuve Elliot". Ils signent. Document susceptible de passer dans l’étude de Me. Jan.

Non représenté sur le cadastre de 1823 de Paimpont il est néanmoins mentionné en tant qu’ancien étang de Boucoüe

localisé sur la parcelle n°21 de la Basse Rivière appartenant aux Propriétaires de forges

. Cette parcelle est la partie paimpontaise de ce petit étang a cheval sur deux commune.

l’ancien étang de Boucoüe est situé sur la parcelle n°21

1804-1823 — L’étang du Pont-Breton

Un étang localisé au Pont-Breton en limite de Paimpont et Plélan a existé sur le bassin versant du ruisseau du Pas du Houx.

Non représenté sur la carte de Cassini de 1783, il est mentionné sous le nom d’étang du Pont-Breton dans des archives citées par Hervé Tigier entre 1804 et 1819 4.

[...] à la rivière venant de la Chevre se rendant au petit étang du Pont au Breton, [...].

Le procès-verbal du 20 mai 1811 du moulin de la Ruisselée, par les experts de Monsieur Louis Leveillé, directeur des forges, montre qu’à cet époque l’étang du Pont Breton fait partie du bail du moulin de la Ruisselée 5. — 4E 21 43 - 1811 in TIGIER, Hervé, Paimpont en 1820 : les Paimpontais du Bourg, des Forges et du Gué, auto-édition, 2022, 789 p., (« Les terroirs de Paimpont »). [page 742] —

Petit étang à l’existence éphémère il n’est représenté sur aucune carte du 19e siècle excepté les plans cadastraux de Paimpont de 1823, sur lesquels il apparait en léger amont de la confluence des ruisseaux du Pas du Houx et des Glyorels.

1801-1827 — L’étang de la Ruisselée

Le moulin de la Ruisselée est situé sur la commune de Paimpont. Il est alimenté par une dérivation de 400 mètres établie à partir de la confluence du ruisseau des Glyorels et de celui du Pas du Houx.

L’étang de la Ruisselée

, associé au moulin éponyme, est mentionné dans des actes d’archives du début du 19e siècle.

- 1801

En 1801, il est mentionné parmi les étangs appartenant aux propriétaires des Forges comme servant à conserver et à conduire les eaux aux divers ouvrages des forges et de la Fendrie

.

Les Forges, qui reçoit les eaux de tous les autres et dont les eaux se rendent à la Petite Forge, au-dessus sont celui du Perray, ceux de la Fendrie, plus loin ceux de Trudo, de Liorel et de la Ruisselée. Ils contiennent tous ensemble 173 arpents et aucun d’eux n’est susceptible d’être pêché et ils ne le peuvent sauf celui de la Ruisselée sur lequel il y a un moulin. Ils doivent être considérés servant à conserver et à conduire les eaux aux divers ouvrages des forges et de la Fendrie. Par rapport à cet usage, ils sont estimés (2 800 francs).

- 1806 - 1827

Entre 1806 et 1827, il est mentionné dans des actes d’archives cités par Hervé Tigier.

La pièce des Brandettes tant en pré qu’en labeur contenant trois hectares et demi, joignant du levant à l’étang de la Ruisselée, du midi aux copartageants, du couchant au chemin du Pont Gaultier et du nord avec son fossé au Creux chemin : 1000 francs.

la pièce des Brandelles, 3,5 hectares, joignant du levant à l’étang de la Ruisselée, du couchant à chemin.

Non représenté sur les cartes du 18e et 19e siècle, l’étang de la Ruisselée est probablement un des noms donnés à la mare de classe 2 numérotée 160 sur le cadastre de Paimpont de 1823 - et peut-être à son extension dans la dérivation - appartenant aux Propriétaires des Forges.

Entre 1764-1772 — L’étang du Perray

Alimenté par le ruisseau du Pas du Houx, L’étang du Perray est situé en amont de l’étang des Forges, en connexion directe avec son extrémité orientale.

L’étang n’apparaît pas dans le minu de 1502. Il n’est pas non plus représenté sur le plan de la Forêt de Brécilien de 1727. La queue de l’étang des Forges s’y étire longuement en remontant le ruisseau du Pas du Houx.

L’étang a donc été après 1727 et avant 1772, date à laquelle une enquête apporte des précisions sur la construction d’un nouvel étang

qui a couté plus de 60 000 à 70 000 livres.

Cette première fourchette chronologique suggère que c’est de cet étang qu’il est fait mention dans l’enquête de 1772. En effet, à cette occasion, le subdélégué de Plélan indique que : « Depuis quelques années, Messieurs les propriétaires de cette forge ont fait pratiquer un étang près d’icelle. » L’étang du Perray peut ainsi être daté de façon large entre 1727 et 1772. Cette fourchette peut sans doute être restreinte au seul troisième quart du XVIIIème siècle vue la mention « depuis quelques années ». Il peut même être envisagé que la construction de cet étang fasse suite à la sécheresse de 1764 et à l’impossibilité de fournir l’ensemble des fers pour le vaisseau La Bretagne. Sa date de création se situerait alors entre 1764 et 1772.

L’étang du Perray est, comme le montre le cadastre de 1823, entièrement inclus sur la commune de Plélan-le-Grand.

Une singularité provenant sans doute de la création tardive de cet étang : il est entièrement inclus dans le territoire de Plélan, alors que dans les autres cas (Forges, Glyorels...) quand un étang est limite communale, c’est le ruisseau qui le traverse qui constitue la limite.

En 1841, une dépense de 37.35 ? est mentionné dans les comptes des Forges pour une extraction de pierre dans la Moutte pour le Perrai.

S’agit-il d’une réparation de la digue ou d’un réhaussement de celle-ci ? — Compte des recettes et dépenses des Forges de Paimpont du 1er juin 1840 au 1er juin 1841 - Archives du SIVU - dossier 56 —