1850-1950

Moulins à tan de la vallée de l’Aff

Paimpont et Plélan-le-Grand

Les tanneries bretonnes dans la première moitié du 19e siècle

Fragilisée durant la période révolutionnaire, l’industrie bretonne du cuir se restructure et retrouve une partie de son éclat au cours du 19e siècle.

Mais cette capacité d’adaptation à la mondialisation naissante n’est pas sans effet sur l’organisation traditionnelle des tanneurs bretons. Une partie importante de cette industrie, jusqu’alors constituée de regroupements de petites unités de production familiale en milieu rural - comme à Beignon et Lampaul-Guimiliau (Finistère) - quitte progressivement la campagne pour la ville afin de se concentrer dans des structures industrielles mieux adaptées aux nouveaux modes de production.

Cette restructuration, active dans les années 1830-1840, suscite les commentaires élogieux d’économistes favorables au développement du libéralisme.

Il n’en est pas de même de l’art de tanner les cuirs, devenu pratique en Bretagne, et qui fait chaque jour des progrès. Autrefois, les peaux des animaux tués dans les boucheries, étaient vendues garnies de leur poil, et se tannaient hors de la province. Maintenant, elles reçoivent sur les lieux mêmes toutes les préparations dont elles ont besoin pour les différents usages auxquels on les emploie ; déjà les seules peaux du pays ne suffisent plus aux tanneries qui se sont élevées. Elles en tirent de Hambourg, de Russie, d’Amérique, le débit s’en fait à Nantes, à Bordeaux, à Paris.

Cette industrie, dont les besoins ont donné aux forêts de Bretagne une nouvelle valeur, a tout à la fois près d’elle les matières premières dont elle se sert, et devant elle un riche avenir.

L’écorce de chêne est un produit de base nécessaire à cette industrie en pleine expansion et la forêt de Paimpont un important pôle de production pour la Haute-Bretagne.

Deux facteurs conditionnaient la répartition géographique des moulins à tan : la possibilité d’approvisionnement en écorces et la proximité des tanneries utilisatrices.

A partir de 1850, cinq moulins alimentés par l’Aff et le ruisseau de Beauvais 1 sont créés ou réhabilités pour répondre à une demande grandissante. — GAVAUD, Pierrick, Beignon : Porte sud de Brocéliande, Beignon, Les oiseaux de papier, 2013, 163 p. [pages 61-62] —

- le Bave (Paimpont)

- le Mérel (Paimpont)

- les Forges-Basses (Paimpont)

- le Pont-du-Secret (Paimpont)

- le Grand-Bois (Plélan-le-Grand)

Un autre moulin à tan, localisé en amont du ruisseau du Pas-du-Houx, au Gué en Plélan, est en activité entre 1824 et la fin du 19e siècle.

Il est à noter qu’aucun des trois moulins beignonnais situés sur ce segment de l’Aff - Les moulins du Pont de la Lande, de Trémourio et de la Fosse Noire - n’a été utilisé comme moulin à tan.

Les écorces récoltées en forêt de Paimpont y sont réduites en poudre de tan avant d’être vendues aux tanneries de Beignon ou à celles des nouveaux centres de production de Haute-Bretagne comme à Montfort ou à Rennes.

Moulins à tan de l’Aff

1853-1950 — Le moulin du Bave

Le moulin du Bave est construit en 1853 sur la rive paimpontaise de l’Aff.

En 1853, on construit un moulin à tan sur la petite rivière qui sépare Beignon de Paimpont.

Faute de débouchés locaux, le moulin du Bave cesse de produire du tan vers 1950.

[...] l’évolution rapide a provoqué la disparition progressive des moulins. Là aussi les petites usines ont régressé, victimes de la concentration industrielle. Et surtout, d’énormes modifications de techniques dans le tannage ont amenuisé les besoins en matières tannantes d’origine végétale.

1868-1870 — Le moulin du Mérel

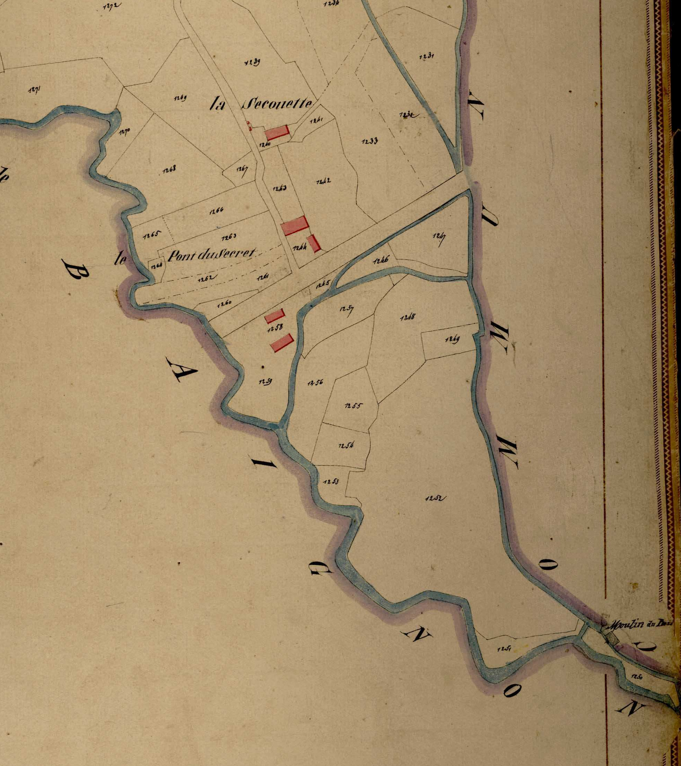

Joseph Guillaume possède la pâture du Meret

, à proximité de laquelle les propriétaires des Forges construisent en 1834-1835 un canal de dérivation des affluents de l’Aff pour alimenter les Forges Basses.

Le canal de dérivation prend l’eau de la rivière vers le milieu de la pâture du Méret, appartenant à Joseph Guillaume et le conduit vers la Forge d’en bas.

Un petit moulin à tan lui appartenant, situé entre le ruisseau de Terrouet et la pâture du Mérel, est attesté entre 1868 et 1870 : J 1301 — Guillaume ! moulin à tan en 1868 démoli en 1870

. — TIGIER, Hervé, Paimpont en 1820, les Paimpontais du Cannée, Paimpont, auto-édition, 2022, (« Les terroirs de Paimpont »).

[page 39] —

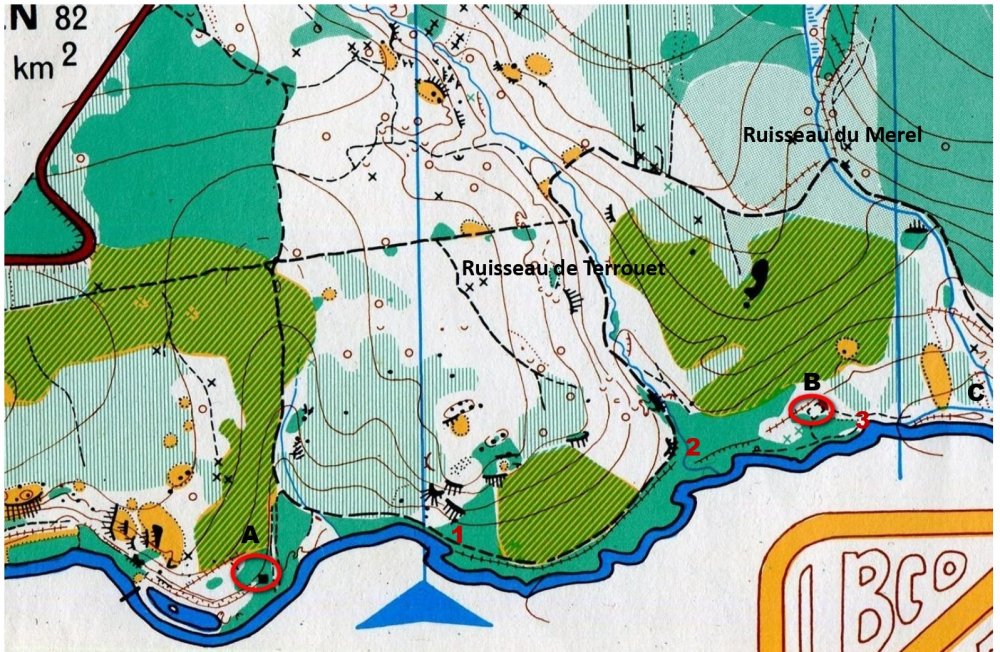

En rouge, moulin à tan de J. Guillaume attesté de 1868 à 1870.

Il est alimenté en énergie hydraulique par une dérivation de l’Aff construite après le moulin du Bave.

(1) Début de la dérivation de l’Aff vers le Moulin du Mérel ; (2) Retenue d’eau du Terrouët ; (3) Retour dans l’Aff de la dérivation du Moulin du Mérel

Le moulin bénéficie aussi de l’apport du ruisseau de Terrouët dont l’eau est retenue par une digue.

La ruine du moulin à tan est encore visible à proximité de la coulée du Mérel.

1895-1945 — Le moulin des Forges Basses

Au cours du 19e siècle, le moulin des Forges Basses a de nombreuses fois changé de fonction. Moulin à farine de 1820 à 1836, extension des Forges jusqu’en 1855, il devient l’atelier de machines agricoles des Frères Poulain. Il est transformé en moulin à tan à partir de 1895 à l’initiative du propriétaire des Forges, Louis Donatien Levesque.

Les bâtiments de cette ancienne usine étant en assez bon état, Mr Levesque décida d’y installer un moulin à Tan. Dans ce moulin actionné par une roue hydraulique à auges étaient amenées les écorces au préalable, puis séchées et mises en bottes de 1m80 à 9m de long, d’une circonférence de 0m90 à 1 m, puis liées avec 3 ou 4 harts en bouleau. Ces écorces rendues au moulin étaient d’abord coupées à une longueur de 20 à 30 cm, par un hachoir mécanique, puis passaient dans un broyeur réduisant fortement en amenuisant l’écorce pour la rendre plus souple, et, en dernier ressort, une meule de moulin en pierre terminait le travail pour en faire de la farine d’écorce de chêne, destinée aux tanneries pour le tannage des peaux. J’ai connu le dernier meunier : Danet Auguste.

Deux témoignages sur le moulin à tan des Forges Basses ont été collectés en 2000 auprès d’anciens habitants des Forges de Paimpont.

- Hubert Gernigon, fils d’Armand Gernigon (1893-1981), meunier aux Forges Basses de 1933 à 1935.

Après avoir servi de laminoir, c’est devenu un moulin à écorces grâce au bief. Il y avait à l’époque - vers 1900 - de nombreux moulins à écorces. On coupait des baliveaux de chênes à écorcer pour faire du pelard. On le faisait sécher et on le passait au moulin à écorce pour en faire du tanin pour les tanneries de la région. C’était une activité de bon rapport car nombreuses étaient les tanneries.

- Geneviève Davoine, née à la ferme du Brulis des Forges en 1934.

C’était un moulin à écorce. Depuis Beauvais [plutôt depuis le Mérel], on avait détourné l’Aff et différents petits ruisseaux pour faire tourner la turbine qui alimentait le moulin à écorces. On avait même creusé dans la pierre rouge pour canaliser l’eau. Ça longeait la route jusqu’au bas du Brulis, ça passait sous la route et l’eau allait dans la réserve que nous appelions le « noc ou noque ». Quand çà débordait, ça passait par la prairie du Pocard et ça rejoignait l’Aff.

Un document daté de 1945 atteste de l’achat d’écorce à Eugène Berson, marchand de bois à Concoret, par Adolphe Jolan de Clerville propriétaire des Forges, vraisemblablement à destination du moulin des Forges Basses.

Le moulin du Pont-du-Secret

Le moulin du Pont-du-Secret est mentionné par Hubert Gernigon comme étant un moulin à tan vers 1900.

Il y avait des moulins à écorces aux Forges Basses, au Pont du Secret, au moulin du Grand Bois et sans doute d’autres encore qui alimentaient les tanneries de la région (Foulon, Launay, Allaire [au Gué en Plélan], les Grands-Prés).

Il devait probablement être situé sur le canal reliant le ruisseau de Beauvais au ruisseau du Pas-du-Houx.

Le moulin du Grand-Bois

Le moulin du Grand-Bois ou moulin du Bois en Plélan-le-Grand, est situé à proximité du Pont-du-Secret, en limite communale de Beignon et Paimpont. Il est implanté à la confluence des ruisseaux de Beauvais et du Pas-du-Houx.

L’utilisation du moulin du Bois en tant que moulin à tan est attestée dans la deuxième moitié du 19e siècle par un plan provenant des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (A.D.I.V.).

Cette utilisation pour le tan est confirmée par Hubert Gernigon au tournant des 19e et 20e siècles.— Propos d’Hubert Gernigon collectées par Anne-Marie Goolaerts en 2000. —

Entre 1890 et 1939, il est appelé communément moulin Gernigon

, du nom de la famille qui le possède. — EALET, Jacky, LARCHER, Guy et BEAUDOIN, Marcel, Plélan-le-Grand en Brocéliande, Yellow Concept, 2022, 411 p.

[page 164] —

Il cesse de moudre du tan et devient une minoterie de blé et de sarrasin à partir de 1935.— Propos d’Hubert Gernigon collectées par Anne-Marie Goolaerts en 2000. —