1928-2008

Markale, Jean

Sa relation à Brocéliande

Jacques Bertrand, dit Jean Markale, est en relation avec Brocéliande dès son enfance mauronnaise dans les années 1930 jusqu’à sa mort en 2008. Héritier revendiqué de l’abbé Gillard qu’il rencontre à Tréhorenteuc en 1945, il est l’auteur d’une œuvre monumentale et controversée dans laquelle la forêt légendaire tient une place centrale.

Brocéliande m’a nourri plus intensément que n’importe quel pays réel ou imaginaire et a conditionné de façon irréversible ce qui allait devenir mon itinéraire intellectuel et spirituel.

Des origines bretonnes

Jacques Bertrand, dit Jean Markale, né le 23 mai 1928 dans le 14e arrondissement de Paris, est le fils de Jean-Lucien Bertrand et de Berthe Jeanne, née Robert. Il a par son père une ascendance bretonne de la région de Camors (Morbihan).

Mathurin Le Luec (1843- ?), son arrière-grand-père, exerce la profession de forgeron à Camors. Il se marie à Brech (Morbihan), le 27 octobre 1869, avec Marie Martine Le Prado (1846- ?) avec laquelle il a cinq enfants :

- Véronique Marie Mathurine (1871-1875)

- Jeanne Françoise (1873-1959)

- François Marie (1876-1941)

— CORLOBE, Lionel, « Généalogie de Mathurin Le Luec », 2023, Voir en ligne. — - Auguste (?- ?), après la mort en couche de sa première épouse, il se remarie avec une veuve d’un habitant de Tréhorenteuc.

- Désirée (?- ?), se retire au couvent de l’Action de Grâces de Mauron sous le nom de sœur Marie-Hélène.

— EALET, Jacky, Jean Markale : la quête de l’autre monde, Les oiseaux de papier, 2012, 182 p. [pages 16-18] —

Sa grand-mère, Jeanne Le Luec, se rend à Paris en 1894 afin d’y gagner sa vie. Mère de deux enfants qu’elle élève seule après le décès de son mari, elle habite dans un petit appartement de l’Ile Saint-Louis. En 1932, elle prend en charge son petit-fils Jacques Bertrand, dont la mère a quitté le domicile conjugal pour vivre une passion amoureuse. — Ealet, Jacky (2012) op. cit. p. 16-18 —

Premiers pas à Brocéliande

Élevé dans le catholicisme, Jacques Bertrand fait sa communion dans la chapelle du monastère de l’Action de Grâces à Mauron le 15 août 1937. — Ealet, Jacky (2012) op. cit. p. 24 —

Chaque année, il passe les mois d’été à Mauron (Morbihan) au premier étage de la maison louée par sa grand-mère. Située route de Josselin (l’actuelle rue du Plessis), la location comprend un jardin clos dans lequel Jacques Bertrand s’initie à la nature 1.

Ma grand-mère louait le premier étage de cette maison pour que nous y puissions, pendant trois mois, respirer l’air breton de ce pays enfoui dans le bocage, et qui était resté encore presque à l’Ancien Régime. C’était entre les deux guerres mondiales. La vie s’écoulait lentement sur les prés et les champs, de chaque côté des haies vives, dans l’obscurité des chemins creux, sur les toits d’ardoise, le long des murs de schistes violets.

Du premier étage de sa maison de vacances, il tisse ses premiers liens avec la forêt de Brocéliande qu’il contemple de loin.

De la maison où je me trouvai avec ma grand-mère, on dominait toute une campagne de verdure et de prairie et au loin vers le sud, l’horizon se fermait par une masse plus sombre et plus élevée. — C’est la forêt, me disait ma grand-mère. C’est là que sont les cerfs, les biches et aussi les sangliers — ... La forêt, que de fois l’ai-je contemplée de loin quand j’étais enfant. Le soir, parfois, on voyait monter de la fumée et lorsque le soleil basculait de l’autre côté du monde, les incendies s’allumaient en Brocéliande. [...]

— Et là-bas, la masse ombreuse de la forêt... Quel est le nom de cette forêt ? demandai-je ?

— C’est la forêt de Brocéliande, dit ma grand-mère, c’est le bout du monde, là où sont les biches que nul chasseur ne peut atteindre.

Voila ce qu’est Brocéliande, avant tout pour moi, enfant nourri de légendes : un souvenir d’enfant qui ne peut s’effacer... Le pays inconnu qu’on aimerait parcourir...

Privé de promenades en forêt par sa grand-mère en raison de la trop grande distance entre Mauron et Brocéliande, Jacques Bertrand se forge un imaginaire à distance.

Des bribes de conversation, des histoires murmurées, des récits sans suite, où il était question de fées, de chevaliers à la recherche d’un objet magique, d’apparitions, de châteaux invisibles, de murailles de flammes, tout cela roulait dans ma tête comme le tonnerre, l’été, au plus lointain, lorsqu’on attend la tornade qui va délivrer de son intolérable tension. [...] Je devais prendre possession de la forêt à force de l’imaginer.

La découverte de la littérature arthurienne

Le jeune Jacques Bertrand découvre la littérature arthurienne dans la version de Joseph Bédier 2 de Tristan et Iseult. Marqué par cet univers, il décide de prendre pour pseudonyme un nom inspiré du roi Mark.

A l’instar du « chevalier sans nom », cet autre héros des légendes de la Table Ronde découvrant plus tard son identité, Lancelot du Lac, le jeune Jacques Bertrand, au seuil d’un nouveau cycle de sa vie, découvre lui aussi « son nom » et son destin : il devient Markale, comme le roi de Tintagel. Rejetant dans sa tête le prénom qui lui a été donné par sa mère, il adopte celui de son père, Jean. Jean Markale a tout juste 12 ans. Il sera écrivain !

Lecteur en quête de nouveauté, il achète durant les années de guerre ses premiers ouvrages chez les bouquinistes des quais de la Seine ou sur les étalages de la librairie Flammarion. Il y découvre notamment les contes d’Émile Souvestre (1806-1854) ainsi que l’Épopée irlandaise de Georges Dottin (1863-1928). — Markale, Jean (1992) op. cit. p. 60-61 —

Élève de l’école Massillon 3 durant l’année scolaire 1942-1943, Jacques Bertrand a pour professeur de lettres Jean Hani qui lui transmet sa passion du Moyen-Âge.

Il aimait le Moyen Âge et, tout en nous obligeant à plonger dans les arcanes de l’ancien français, il nous faisait aimer les romans de la Table Ronde et la belle histoire de Tristan et Yseult. Pour moi, ce fut une révélation : je retrouvais dans mon programme scolaire, de façon officielle, les vieilles légendes qui tournaient autour de cette forêt de Brocéliande, objet de tous mes fantasmes et cela rejoignait les histoires bretonnes qu’on m’avait racontées ou que j’avais lues.

1945-1946 — L’abbé Gillard

1945 — La rencontre avec l’abbé Gillard

En septembre 1945, Jacques Bertrand de retour à Mauron avec sa grand-mère, prend pension chez Monsieur et madame Letournel

. Curieux de découvrir ce monde dont sa grand-mère l’a privé, il arpente la campagne mauronnaise en compagnie de M. Bonvalet, qui le premier lui parle du recteur de Tréhorenteuc.

Résolu à rencontrer l’abbé Gillard, il part de Mauron de bon matin en direction de Tréhorenteuc.

Je longeais des talus. Je croisais des sentiers qui semblaient n’aller nulle part, des carrefours déserts. Et bientôt, le paysage s’ouvrit devant moi par une trouée de roches dénudées, infiniment creusées de sillons et de ravins. La route descendait en courbe vers un village au fond d’une vallée verte. C’était Tréhorenteuc. Il y avait un homme dans le village, qui portait un lourd fagot de hêtre. Je lui demandai où se trouvait le presbytère et il m’indiqua la plus belle maison [...]. C’est alors que je vis l’abbé Gillard, le recteur de Tréhorenteuc.

Après l’avoir laissé se reposer de sa marche, l’abbé Gillard lui fait visiter l’église, le Val sans Retour dans lequel il lui raconte à sa façon

les légendes arthuriennes. De retour au presbytère, il lui offre à boire dans le verre du pape Pie IX

.

Après avoir bu dans le verre du pape, je l’abandonnai, seul, dans son presbytère ouvert à tous les vents. « Reviens quand tu veux ! » m’avait-il dit avant que je franchisse le seuil.

Cette rencontre déterminante dans la vie de Jacques Bertrand lui ouvre les portes - selon ses propres dires - des arcanes les plus secrets

de Brocéliande 4.

Ce jour-là, je vis pour la première fois l’abbé Henri Gillard, recteur de Tréhorenteuc, et cette rencontre fut capitale pour mon cheminement, comme si ce prêtre de quarante-quatre ans avait été l’incarnation temporaire de Merlin. C’est lui qui me fit pénétrer au cœur de Brocéliande et m’en expliqua les arcanes les plus secrets. C’est lui qui me guida dans le Val-sans-Retour, cette étrange vallée où rôde l’ombre de la fée Morgane. Dès lors, je sus que je ne pouvais plus revenir en arrière.

1946 — La porte est en dedans

Durant l’été 1946, Jean Markale retourne à Tréhorenteuc où il approfondit le dialogue entamé l’année précédente avec l’abbé Gillard. Ce dernier lui présente son projet de rénovation de l’église dans laquelle deux prisonniers de guerre allemands, Peter Wisdorf et Karl Rezabeck travaillent à la décoration.

Au cours d’une discussion sur la portée symbolique de ce projet nait l’inscription qui introduit le visiteur dans l’église.

Ainsi, lorsque le visiteur pousse la porte qui donne accès à l’église, il doit savoir qu’il lui faut pousser une autre porte. Elle est invisible mais c’est la véritable porte pour qui veut pénétrer l’esprit du lieu. Cette conversation conduit l’abbé et son jeune disciple à apposer une inscription qui interpelle, au-dessus de l’entrée de l’église de Tréhorenteuc. Tout visiteur peut désormais y lire "La porte est en dedans".

1945-1957 — Poèmes, revues et journaux

1947 — Poèmes de Brocéliande

Inspiré par cette forêt qui s’est longtemps refusée à lui, Jean Markale écrit ses premiers textes sur Brocéliande dans l’immédiate après guerre.

Brocéliande... J’y pénétrais enfin. Je pénétrais au cœur de cette forêt qui m’avait attiré comme une lampe attire le papillon au milieu de la nuit. Je marchais. Je fredonnais des chansons. Je construisais des légendes. Je composais des poèmes.

Ses poèmes et légendes inspirés par la forêt de Brocéliande, pour la plupart restés inédits 5, ont été réunis par sa compagne Môn Rigole-Markale dans un recueil dactylographié, intitulé Routes de Brocéliande.— MARKALE, Jean, Routes de Brocéliande : Poèmes de Jeunesse (1948-1962), Éd. Môn Rigole-Markale, sans date, Voir en ligne. —.

1945-1952 — Escales et l’aventure des revues poétiques

En 1945, Jean Markale fonde Jeunes écrits, revue poétique dans laquelle il publie ses premiers poèmes. Au début de l’année 1946, il se brouille avec ses collaborateurs et crée Escales, une revue de poésie consacrée aux jeunes poètes.

La revue, active jusqu’en 1952, comprend 55 numéros. En 1948, elle absorbe Coquille, revue poétique fondée par Hervé Bazin (1911-1995). — MARKALE, Jean, « Numéro spécial consacré à l’épiphanisme », Escales - La Coquille, Vol. 39, 1948, Voir en ligne. —

Cette activité éditoriale le met en contact avec de nombreux jeunes auteurs dont Charles Le Quintrec (1926-2008) qui publie dans Escales à partir de 1949.

En 1948, son premier texte publié est un poème inspiré par le Val sans Retour. Il parait dans le n°8 de Fontaines de Brocéliande, revue éditée à Rennes et dirigée par Ronan Pichery (1891-1963).

Quelle est cette étrange voix qui hurle autour de moi, cette étrange voix qui me hurle un ordre dans une langue inconnue ? Quelle est l’ombre qui s’avance ainsi sur la lande immense et sale, surgissant du fond des forêts, cette ombre qui me nargue de ses doigts trempés dans le sang de la mort ? Maudit sois-tu, barde de la Lande Folle, qui me conte une histoire de val d’où l’on ne revient pas ! Maudits soient les hommes qui m’ont livré à l’ombre et à tous les spasmes de l’orage ! Je n’ai plus que mes os et mon front pour orchestrer le vent. Et la forêt craque de partout et déballe ses fantômes. Des châteaux surgissent au milieu du croassement des corbeaux parmi les rochers durs de l’angoisse. Un château qui s’écroule en maisons sur une ville glabre issue d’un monde de moqueries... Mon nom s’est confondu avec le vent, s’est confondu avec la nuit, s’est fondu dans les ajoncs, dans les bruyères buveuses du sang de la terre. Et la voix, la voix étrange qui hurle à mon oreille, me heurte de son éclatement rauque pour me dire des choses qu’on ne devrait jamais savoir, des choses étranges comme la voix qui les hurle, dans un pays où l’on tresse des couronnes d’épines le long des chemins creusés dans les roches du néant...

En 1950, il publie Peccata Mundi dans la revue Scories, poème fortement teinté de l’atmosphère de ses premiers écrits de Brocéliande.

Chapelle dans la nuit

chapelle dans la lande

les cierges brûlent mon angoisse

les cierges brûlent leurs lumière

les cierges fument des brouillards

et la poussière lentement

irise les statues brisées

En 1951, il édite un numéro d’Escales consacré à la Poésie Bretonne ancienne et moderne dans lequel coexistent des poésies collectées par Hersart de la Villemarqué (1815-1895) au 19e siècle et des poèmes de Ronan Pichery ou Charles Le Quintrec. — MARKALE, Jean, « Poésie Bretonne », Escales, Vol. 52, 1951, Voir en ligne. [pages 2-3] —

1947-1950 — Le journaliste

Outre son activité poétique, Jean Markale publie des articles pour ses propres revues, Escales ou Lettres du monde 6.

Dans une rubrique d’Escales datée de 1946, il s’attarde sur l’auteur anglo-normand Wace et ses productions arthuriennes.— MARKALE, Jean, « Les confidences de Jacquin l’Idéaliste : IV - Un médiéval - Robert Wace », Escales, Vol. 10, 1946, p. 2, Voir en ligne. —

Jean Markale écrit aussi pour différents journaux parmi lesquels La Gazette des Lettres 7, Le Citoyen du Monde, La tribune des poètes ou Fontaines de Brocéliande.

À partir de 1948, il publie pour ce journal breton bilingue des articles sur la Bretagne ou la littérature, notamment un article sur le Val-sans-Retour daté de 1949. — MARKALE, Jean, « Tréhorenteuc et le Val sans Retour », Fontaines de Brocéliande, Vol. 14, 1949, p. 1. —

1949-1976 — André Breton, les Celtes et le surréalisme

1949 — La rencontre avec André Breton

À la fin de l’année 1949, un jeune homme frappe à la porte du domicile parisien d’André Breton, rue Fontaine. Il est introduit chez le grand auteur surréaliste sur recommandation de l’abbé Gillard et se présente sous le nom de Jean Markale. — MARKALE, Jean, Mémoires d’un celte, Paris, Albin Michel, 1992, 211 p. [pages 97-98] —

Jean Markale relate lui-même cette rencontre quelques mois plus tard dans la revue Fontaines de Brocéliande, puis dans son autobiographie en 1992. — MARKALE, Jean, « André Breton nous dit », Fontaines de Brocéliande, Vol. 19, 1950. —

C’est en 1949 que j’ai fait la connaissance d’André Breton. [...] Pour comble d’ironie, je me retrouvais là par la suite d’une recommandation d’un prêtre, l’abbé Gillard, qui avait sympathisé, à Tréhorenteuc, avec le redoutable anticlérical qu’était Breton et qui l’avait même fait boire dans un verre offert par je ne sais plus quel pape de Rome. C’est dire si je suis entré chez André Breton en passant par la forêt de Brocéliande. En fait, l’auteur de « Fata Morgana » 8 ne pouvait refuser de recevoir un jeune poète qui s’était voué corps et âme à l’exaltation de la « fée Morgane ». Plus j’y pense, plus je suis persuadé que cette rencontre était dans la logique des choses. Breton allait souvent en Brocéliande. Nous y avions l’un et l’autre nos repères et nos repaires, de quoi parler pendant des heures.

1955-1976 — Un Celte chez les surréalistes

Cette relation ouvre les portes du groupe surréaliste à Jean Markale. Elle nourrit l’intérêt d’André Breton et de son mouvement dans la découverte de l’art celtique et du cycle arthurien.

Avec une place particulière pour Jean Markale qui, dans les années cinquante, joua de fait dans le domaine du celtisme le rôle d’initiateur qu’avait joué Kurt Seligmann dans celui de l’ésotérisme dans les années quarante, et qui fut de l’aventure surréaliste du début des années cinquante à l’année 1976, au moins, puisque l’on retrouve sa signature dans l’ouvrage collectif "La Civilisation Surréaliste", publié sous la direction de Vincent Bounoure dix ans après la disparition de Breton.

À partir de 1955, Jean Markale collabore aux revues surréalistes Médium, Le Surréalisme même et La Brèche pour lesquelles il produit des articles sur les liens entre surréalisme et celtisme.

- — MARKALE, Jean, « Mystère et enchantements des littératures celtiques », Médium, Vol. 4 / Janvier, 1955. —

- — MARKALE, Jean, « Soleil des Tertres », Le Surréalisme, même, Vol. 2, 1957, p. 92. —

- — MARKALE, Jean, « Dans la chambre d’Arianrod », La Brèche, Vol. 2 / Mai, 1962, Voir en ligne. —

En 1976, il est sollicité par Vincent Bounoure pour écrire un chapitre de La Civilisation Surréaliste.— MARKALE, Jean, « Orientation du langage », in Vincent Bounoure. La civilisation surréaliste, Paris, Payot, 1976, (« Traces »), p. 276—283. —

Le surréalisme et le celtisme, c’est pareil, mais il faut des nuances. Ils ont des démarches parallèles : ils refusent l’un et l’autre le dualisme et le socratisme. Le surréalisme est une vision du réel débarrassée de l’acquis méditerranéen, un détonateur pour le futur. Il arrive aux mêmes conclusions que le celtisme.

1953-1956 — Les bardes gallois

À partir de 1953, Jean Markale publie des études sur les Celtes dans Les Cahiers du Sud 9, revue d’obédience surréaliste 10 éditée à Marseille. Les deux premières études, datées de 1953 et de 1956, s’intéressent aux Anciens bardes gallois — MARKALE, Jean, « Anciens bardes gallois », Cahiers du Sud, Vol. 319, 1953, p. 355-384, Voir en ligne. — et à l’Ancienne poésie de l’Irlande. — MARKALE, Jean, « Ancienne poésie de l’Irlande », Cahiers du Sud, Vol. 335, 1956. — 11

En 1955, Jean Markale donne à la radio une série de causeries sur la littérature galloise. En compagnie de Charles Le Quintrec, il réalise une émission sur La poésie des Bardes diffusée en octobre 1955.— LE QUINTREC, Charles et MARKALE, Jean, « Le cycle des bardes », 1955, Voir en ligne. —

La même année, il publie un essai sur la forêt légendaire dans un numéro de la revue normande Alternances consacré à la Poésie de Brocéliande 12. — MARKALE, Jean, « Le mythe de Brocéliande », Alternances, Vol. 27, 1955. —

En 1956, il publie Les grands bardes gallois dont la préface, intitulée Braise au trépied de Keridwen, est signée André Breton.

Des hauts lieux qu’il hante chaque année, entre la Fontaine de Barenton et le Val sans Retour, non loin du troublant village de Folle-Pensée, au cœur de cette fabuleuse forêt de Brocéliande où luit encore par éclairs la lance de Perceval, nul n’était plus désigné que Jean Markale pour vous présenter, avec tous les soins requis, les chants des anciens Bardes gallois.

En 1957, il propose une traduction d’un récit irlandais intitulé Echtra Nerai - Les aventures de Néra dans les Cahiers d’histoire et de folklore. — MARKALE, Jean, « L’autre monde celtique, les aventures de Néra », Cahiers d’histoire et de folklore, Vol. 6, 1957, p. 65-72, Voir en ligne. —

1950-1962 — En Brocéliande avec Claire et l’abbé Gillard

1950 — Claire Guy

Le 13 avril 1950, Jean Markale se marie avec Claire Guy à Vincennes 13. Il lui fait découvrir la forêt de Paimpont et en sa compagnie redécouvre Brocéliande.

Pendant des années, Claire et moi avons rôdé dans tous les recoins de Brocéliande, à pied, à bicyclette, en Vélo solex, en voiture, la nuit, le jour, par l’obscur des forêts et l’aveuglante lumière des crépuscules. Nous avons vu le feu dévorer les pins et les faire exploser comme des torches. Nous avons vu la foudre fendre les arbres et le gel faire éclater les pierres. Nous avons rencontré, quelque part, un grand cerf qui était peut-être celui que décrit l’auteur anonyme du Lancelot en prose, le "cerf blanc au collier d’or", représenté dans les mosaïques de l’église de Tréhorenteuc. Nous avons erré autour de Folle Pensée et découvert la profondeur incroyable de la clairière sacrée, celle de Barenton [...].

Jean Markale présente Claire à l’abbé Gillard et l’invite à participer à leurs discussions sur la forêt légendaire. — Ealet, Jacky (2012) op. cit. p. 68 —

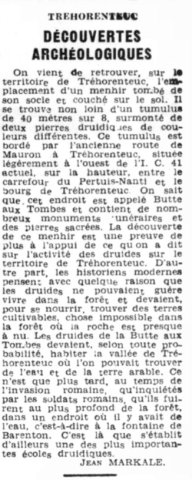

1950 — Les Buttes aux Tombes

Dans un article de Ouest-France daté du 19 septembre 1950, Jean Markale - fidèle aux théories de l’abbé Gillard - lie le site mégalithique des Buttes aux Tombes à la présence de druides en forêt de Paimpont 14 . — MARKALE, Jean, « Tréhorenteuc - Découvertes archéologiques », Ouest-France, 19 septembre, Ploërmel, 1950, p. 4, Voir en ligne. —

Cet article fait l’objet de critiques virulentes de la part de la Société Polymathique du Morbihan.

Sous la rubrique Tréhorenteuc, un journal régional signalait ces temps derniers, la découverte d’un menhir, « tombé de son socle », non loin d’un tumulus surmonté de deux pierres « druidiques ». Ce tumulus nommé Butte aux Tombes contiendrait de « nombreux monuments funéraires sacrés ». De tout cela, notre découvreur fait état et brode sur « l’activité des druides de la vallée » de Tréhorenteuc et, plus tard au temps de l’invasion romaine, du côté de la fontaine de Barenton où « s’établit, écrit-il, une des plus importantes écoles druidiques ». On croit rêver lorsqu’on lit de pareilles fantaisies bonnes tout au plus à répandre des erreurs qui avaient cours, peut-être, au temps du romantisme mais qui ne sont plus de mise aujourd’hui. Propager l’erreur, c’est servir le vandalisme, et le rôle des sociétés du genre de la nôtre est de dénoncer cette tendance pernicieuse.

1956 — Le Bréholo

En 1956, Jean Markale guide Olivier Geslin en forêt de Brocéliande pour l’écriture d’un article de la revue Atlantis.

Développant les théories de l’abbé Gillard sur le Bréholo, mont de Lumière

15, il explique au visiteur que sur cette butte sacrée, le sixième jour de la dernière lune d’hiver, les druides, les ovates et les bardes se réunissaient pour procéder à la cueillette de leur plante sacrée [...] dont ils se servaient pour préparer l’eau d’or, le breuvage de vie.

Quels guides plus avertis eussions-nous pu trouver pour nous accompagner au cours de nos promenades quotidiennes dans la vaste forêt que les amis du recteur de Tréhorenteuc, dont un jeune écrivain de grand talent, un éminent celtisant, Jean Markale, qui a publié récemment un ouvrage qui fera date : Les Grands Bardes Gallois. Ce fut Jean Markale qui nous rappela que bien avant d’avoir été le domaine du roi Arthus et de ses compagnons, celui de Ponthus et de Sidoine, la forêt de Brocéliande fut celui des druides, des prêtres de l’antique religion celtique.

1961 - Contes et légendes de Brocéliande

En 1961, Jean Markale publie un recueil consacré aux contes et légendes de Brocéliande. — MARKALE, Jean, Contes et légendes de Brocéliande, Ploërmel, Les Éditions du Ploërmelais, 1961, 48 p. —

Sous l’impulsion de l’abbé Gillard un petit guide semblable à ceux qui sont publiés par le recteur de Tréhorenteuc voit le jour aux Éditions du Ploërmelais. Jean Markale y offre sa version des contes qui ont bercé son enfance et dont beaucoup lui ont été racontés par sa grand-mère, en particulier celui du Taureau bleu [...].

Jean Markale propose des adaptations de trois contes traditionnels localisés en forêt de Paimpont, ainsi que trois contes inspirés d’histoires locales. L’ouvrage comprend aussi l’adaptation en forêt de Paimpont de cinq extraits du cycle arthurien.

1962 — Le coup de tête de l’abbé Gillard

En 1962, en butte aux critiques acerbes de certains ecclésiastiques influents, l’abbé Gillard décide, sur un coup de tête

, de postuler une charge de recteur dans une autre paroisse. Jean Markale l’accompagne dans un premier temps en Charente puis à Paris afin de l’aider à réaliser son projet.

En dépit des conseils de ses amis qui prévoyaient une impasse, malgré tout ce que je pus dire pour le détourner de son projet, n’ayant prévenu personne sauf le recteur de Néant qu’il chargeait de sa paroisse, il quitta Tréhorenteuc avec moi, un jour de septembre 1962, ayant littéralement mis les clefs sous la porte, en direction de Paris. Il se disait que dans la grande ville de Paris, on l’accueillerait à bras ouverts et qu’on lui confierait, même comme simple prêtre, une fonction dans une paroisse surchargée. Je n’oublierai jamais le calvaire que l’abbé Gillard a vécu à ce moment là. Ayant erré toute la journée dans les bureaux de la hiérarchie, il rentrait chez moi tous les soirs, la mine de plus en plus défaite.[...] Plusieurs semaines après, il revint en Bretagne et, sur ordre, dut résider à la « Maison de Retraite du Clergé », à Ploërmel, puis à Sainte-Anne-d’Auray.

Puni d’avoir déserté sa paroisse sans l’autorisation de sa hiérarchie, l’abbé Gillard est assigné à résidence

à Saint Joachim d’Auray jusqu’en 1969. Il y reçoit le soutien de Jean Markale avec lequel il poursuit son abondante correspondance, ainsi que ses visites, seul ou en compagnie. — Ealet, Jacky (2012) op. cit. p. 68 —

[...] avec Jean Markale, nous fîmes un tour de Bretagne des libraires. De Brest à Vannes, la route passe ou peut passer par Sainte-Anne-d’Auray. Nous l’allâmes voir à la maison de retraite du Clergé [...]. Il nous mit dans les mains des textes obscurs et nous demanda de prendre connaissance de ce qu’il venait d’écrire. [...] Il n’y avait plus rien dans ces mains-là que de la douleur, de la ferveur, de la vieillesse et de la solitude. Je fus profondément choqué par cette solitude. J’en parlais à Markale sur le chemin du retour. Un si pauvre grand homme, seul sans rien autour de lui qui put ressembler à de la tendresse !

[page 122] —

1969-1975 — Les Celtes et les éditions Payot

J’avoue franchement ne pas savoir pourquoi ni comment je suis Celte, mais j’ai la certitude absolue de l’être. Je le sens en moi sans que personne ne me l’ait jamais appris, parce qu’il existe quelque chose au fond de ma conscience qui me pousse à le croire.

Les articles remarqués de Jean Markale dans les Cahiers du Sud lui permettent de décrocher un contrat chez l’éditeur parisien Payot. — EALET, Jacky, Jean Markale : la quête de l’autre monde, Les oiseaux de papier, 2012, 182 p. [page 93] —

En 1969, reprenant l’essentiel de ses articles parus dans des revues, il publie un premier ouvrage intitulé Les Celtes et la civilisation celtique : mythes et histoire. — MARKALE, Jean, Les Celtes et la civilisation celtique : mythes et histoire, Paris, Payot, 1969, 494 p., Voir en ligne. — Ce premier ouvrage est suivi en 1971 par L’épopée celtique d’Irlande. — MARKALE, Jean, L’épopée celtique d’Irlande, Paris, Payot, 1971, 204 p., (« Petite bibliothèque Payot »). —

Fort du succès de ses deux précédents ouvrages, il publie la même année L’épopée celtique en Bretagne, consacré à la littérature épique de la Bretagne

, elle-même à l’origine de l’éclosion de la littérature arthurienne au 11e et 12e siècle 16. — MARKALE, Jean, L’épopée celtique en Bretagne, Paris, Payot, 1971, (« Petite bibliothèque Payot »). —

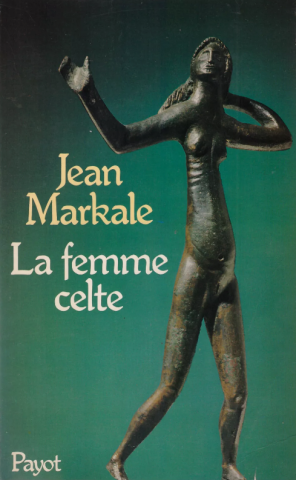

En 1972, parait l’un de ses plus gros succès, La Femme celte, traduit en anglais et adapté à la télévision britannique et française 17. — MARKALE, Jean, La femme celte, 1972, Payot, 1984, 416 p. —

En 1975, il fait paraitre La tradition celtique en Bretagne armoricaine. — MARKALE, Jean, La tradition celtique en Bretagne armoricaine, Payot, 1975, 334 p. —

1970-1976 — Brocéliande médiatisée

Le succès des ouvrages de Jean Markale sur les Celtes lui ouvre de nombreuses opportunités médiatiques et projets de collaborations. Au cours des années 1970, il participe à des émissions radiophoniques ou télévisées, réalise des téléfilms, des conférences et continue à publier des essais sur Brocéliande.

1970 — Brocéliande ou la forêt bretonne

Devenu la référence médiatique sur les Celtes et la Bretagne, Jean Markale est invité à des rencontres et conférences. Le 30 octobre 1970, il est au Centre Culturel du Pays de Baud pour une conférence intitulée Brocéliande ou la forêt bretonne. — MARKALE, Jean, « Brocéliande ou la forêt bretonne », Les cahiers du pays de Baud, Vol. 1, 1970, Voir en ligne. —

Jean Markale analyse les données historiques concernant le Porhoët

et propose d’y voir la forêt de Brocéliande où selon les romans de la Table Ronde se déroulent les exploits des chevaliers du roi Arthur

. Il y propose aussi une étymologie de Brocéliande provenant du gaulois Briga

et d’un terme disparu en français et en breton

signifiant la forteresse de l’autre monde

.

1971 — Trois chansons

En 1971, trois poèmes de Jean Markale - parmi lesquels Brocéliande - sont adaptés en musique par le compositeur Laurent Wable. — WABLE, Laurent et MARKALE, Jean, « Trois Chansons : Les Maudits ; La guerre et la maison ; Brocéliande », Paris, 1971, 18 p. —

(Refrain crié) Bretagne bleue, Bretagne noire

Les étoiles montent le soir pour allumer les arbres bleus de la forêt de Brocéliande

C’est un royaume enseveli dans la poussière de l’oubli

Il dort depuis des siècles d’ombre sous la surface des étangs

C’est le royaume de Merlin, il a de grands palais dorés

Et des cités sur les clochers au plus lointain de l’horizon

C’est le royaume du silence, Folle-Pensée n’est plus si loin

Les grandes landes de Lambrun ne sont peuplées que par les fées.

Brocéliande à la télévision

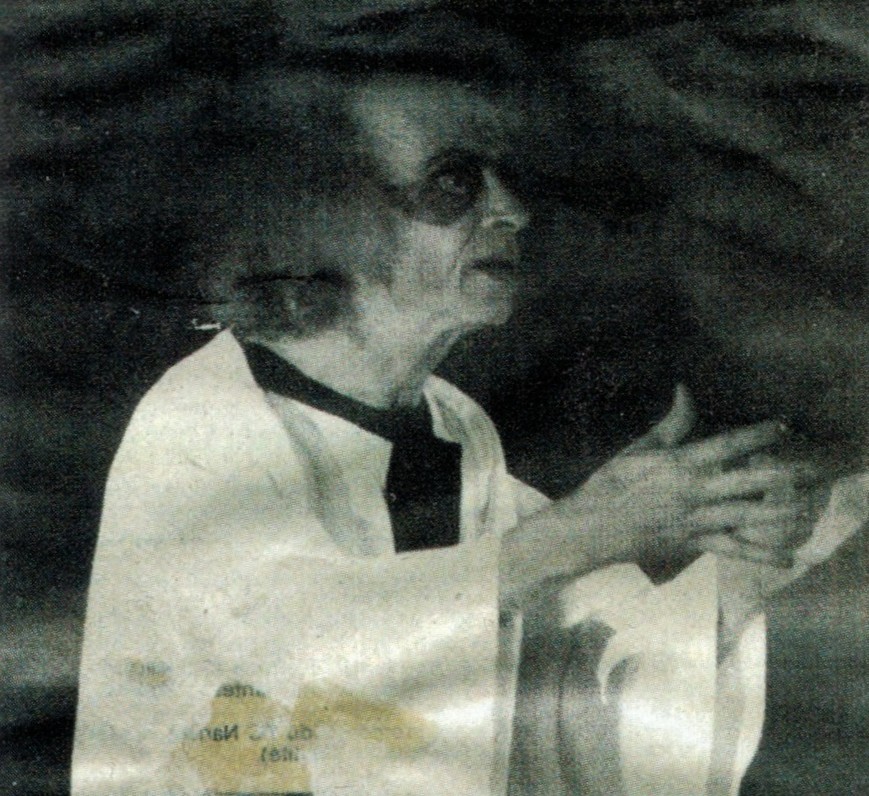

1973 — Un téléfilm sur l’abbé Gillard

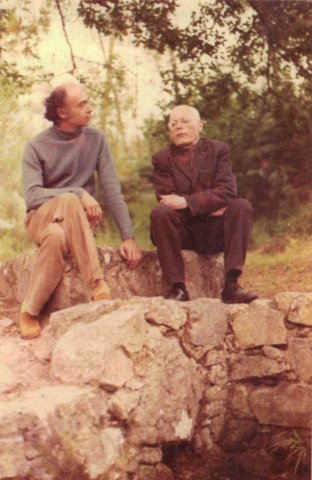

Durant l’été 1972, Jean Markale se rend en forêt de Paimpont afin de réaliser un film sur l’abbé Gillard. Il y retrouve l’ancien recteur de Tréhorenteuc, autorisé par le diocèse à quitter Saint-Anne d’Auray pour la période estivale afin de faire visiter l’église de Tréhorenteuc. — Ealet, jacky (2012) op. cit. p. 123 —

Pendant l’été 1972, je tournais, pour la télévision, un petit film sur l’abbé Gillard, avec le réalisateur Paul-André Picton, l’assistante Renée-Hélène Level et mes amis, les techniciens de Rennes. Nous devions évidemment aller à Barenton, mais il fallait monter le matériel. Nous fîmes passer la voiture technique par des endroits impossibles, mais elle s’embourba, et nous dûmes tous la pousser pour la dégager. Je revois encore l’abbé Gillard, avec ses 71 ans, en train de pousser plus fort que les autres. Deux mois plus tard, il tombait malade. Il était temps de faire un film sur lui. Picton et moi sommes heureux d’avoir pu réaliser ce qui reste un document inoubliable, cette vision d’un homme exceptionnel.

[page 123] —

1975 — La forêt de Brocéliande, lieu celtique par excellence

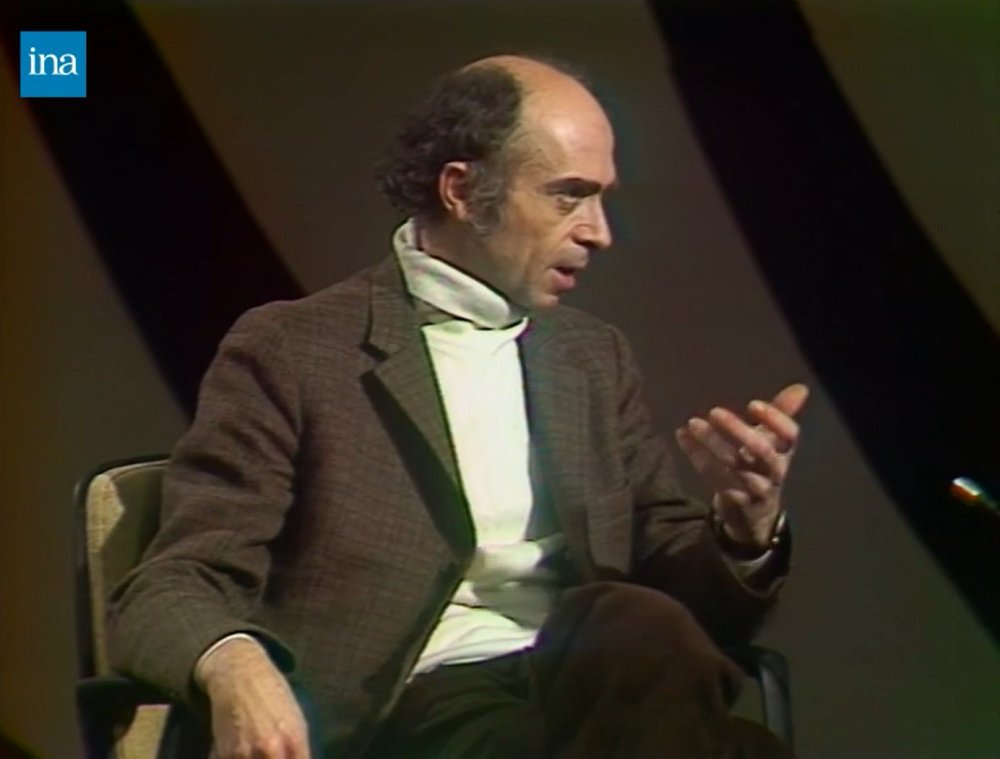

Le 11 mars 1975, il est invité par André Bourin sur la chaine de Télévision Française 1 afin de faire découvrir au grand public ses ouvrages sur les celtes et la Bretagne. — BOURIN, André, « La forêt de Brocéliande, lieu celtique par excellence pour Jean Markale », Télévision Française 1, 1975, Voir en ligne. —

Après avoir présenté ses publications, l’écrivain évoque la forêt de Brocéliande à Paimpont où le réel et l’imaginaire se confondent dans la brume à travers des personnages réels et imaginaires

tout en commentant des images d’un film tourné en forêt de Paimpont. — MARKALE, Jean, « La quête du Graal racontée par Jean Markale », Télévision Française 1, 1975, Voir en ligne. —

1976 — Rencontres poétiques du Mont-Saint-Michel

En 1976, il présente les secrets de l’église de Tréhorenteuc et de la forêt de Brocéliande lors des 19e Rencontres poétiques du Mont-Saint-Michel.

Le temps de Toussaint était donc bien choisi pour cette XIXe "Rencontre poétique du Mont-Saint-Michel", dont le poète Michel Velmans est le président fondateur, et qui vient de réunir à Néant-sur-Yvel une centaine de poètes pour une visite de la forêt de Brocéliande [...]. Commentant pour nous ces merveilles, l’écrivain Jean Markale a montré comment les Gallois, venus en Petite-Bretagne au sixième siècle, y importèrent leurs légendes, et comment celles-ci furent largement diffusées à des fins politiques par Henri Plantagenêt, qui avait le plus grand intérêt à légitimer sa présence par les exploits de son prédécesseur Arthur, lequel, selon Markale, ne mit pourtant jamais le pied en Brocéliande.

1977 — Deux publications sur Brocéliande

Un guide sur Brocéliande

En 1976 et 1977, Jean Markale publie deux guides sur la Bretagne comprenant des chapitres consacrés à des sites ou légendes de la forêt de Paimpont 18.

En 1977, il publie son premier guide de découverte de la forêt de Brocéliande aux éditions Ouest-France. — MARKALE, Jean, La forêt de Brocéliande, Rennes, Ouest France, 1977, 32 p. —

Brocéliande est le premier ouvrage de Jean Markale entièrement consacré à la forêt de Paimpont. Il s’intéresse à de nombreux aspects jamais abordés dans ses publications précédentes - histoire, traditions populaires, légendes, étymologie - qui vont devenir la base de ses futurs développements sur Brocéliande.

Les contes de Brocéliande à l’honneur

La même année, Jean Markale fait paraitre un recueil de contes populaires bretons dans lequel figurent quatre contes de Brocéliande édités en 1961 dans Contes et légendes de Brocéliande. — MARKALE, Jean, Contes populaires de toutes les Bretagne, Rennes, Ouest-France, 1977. —

Cet ouvrage à succès consacre Jean Markale en tant que collecteur de contes. Contes populaires de toutes les Bretagne connait de nombreuses rééditions sous des titres différents. — MARKALE, Jean et EHRHARD, Dominique, Contes de Bretagne, Ouest France, 2002. —

[page 303] —

1979-1989 — Une décennie en Brocéliande

À la fin des années 1970, après une décennie de succès, Jean Markale quitte l’enseignement et se consacre entièrement à son œuvre. Il décide de s’installer en Bretagne 19, sur les terres de ses ancêtres, à Bieuzy-Lanvaux sur la commune de Pluvigner (Morbihan).

Porté par la vague bretonne, ses livres ses émissions de radio et de télévision, conférences, etc. Jean Markale acquiert désormais une notoriété qui lui permet d’envisager de vivre uniquement de ses écrits. Déjà, pour faire face à ses activités parallèles, il a choisi d’enseigner à mi-temps. En 1978, à l’âge de 50 ans, il coupe définitivement le cordon de l’enseignement pour se consacrer à son œuvre.

Son retour en Bretagne s’accompagne d’un regain d’intérêt pour Brocéliande, qu’il redécouvre à travers les yeux de Môn, sa nouvelle compagne et future épouse.

Ce n’est que beaucoup plus tard, un soir d’automne de 1978, que Brocéliande a surgi pour moi de l’ombre à travers les yeux de Môn. Son errance l’avait conduite sur le rivage d’un même fleuve que celui de mon enfance.

Durant les années 1980, Jean Markale poursuit l’écriture d’essais sur le monde celtique. Il se lance aussi dans de nouveaux projets (réalisation de téléfilms, écriture et mise en scène de pièces de théâtre, scénarios de bandes-dessinées) dans lesquels Brocéliande, Merlin et la forêt de Paimpont occupent une place grandissante.

1979 — La mort de l’abbé Gillard

Décédé le 15 juillet 1979 à Plumergat (Morbihan), l’abbé Gillard est enterré le 18 juillet 1979 dans l’église de Tréhorenteuc. Jean Markale lui rend hommage à l’occasion de la cérémonie d’obsèques.

L’abbé Gillard avait un secret, un secret dont il s’est servi bien souvent et qui lui permettait d’entrer en rapport avec tout le monde. Ce secret était non pas d’imposer la vérité mais de montrer par quels moyens chacun d’entre nous pouvait atteindre cette vérité.

[page 139] —

1980-1983 — Merlin en Brocéliande

En 1981, il réalise pour F.R.3 un téléfilm intitulé Brocéliande. Il tient le rôle de Merlin faisant découvrir la fontaine de Barenton à Viviane. — MARKALE, Jean, « Brocéliande où le royaume de Merlin », F.R.3, 1980. —

Les véhicules de FR3 investissent Tréhorenteuc pour un tournage en mars 1980. Jean Markale revet le costume de Merlin. L’acteur Guy Parigot devient Lancelot. La jeune et belle Annie Degroote incarne la fée Viviane. La réalisation de ce film dont le scénario et les dialogues sont signés Jean Markale, est confiée à Jean Kerchbron, figure pionnière de la télé et familier de la région.

[page 124] —

Le film est tourné dans les décors naturels de la forêt, à l’abbaye de Paimpont, aux Forges, à Folle Pensée, au château de Trécesson, au manoir de Rue Neuve et à la fontaine de Barenton.

Quand je réalisais mon film Brocéliande pour F.R.3 avec Jean Kerchbron, nous nous contentâmes d’une équipe légère pour aller à Barenton, et nous n’y tournâmes que des plans d’ensemble. Le reste des séquences, nous trichâmes avec : elles furent prises ailleurs et intégrées ensuite au montage.

En 1981, il publie Merlin l’enchanteur ou l’éternelle quête magique aux éditions Retz. — MARKALE, Jean, Merlin l’enchanteur ou l’éternelle quête magique, Paris, Retz, 1981. —

On a pris Merlin pour un simple sorcier, un simple magicien, alors qu’il s’agit d’une figuration divine. Et surtout, dans le public français, on croit toujours que Merlin est un personnage folklorique dont le domaine est la forêt de Paimpont-Brocéliande, alors qu’en réalité, il est originaire de Basse-Écosse. Ayant eu l’occasion d’écrire pour la Télévision française un texte dramatique sur la forêt de Brocéliande et ayant moi-même interprété le rôle de Merlin, j’ai été frappé par l’ignorance dans laquelle demeure nos contemporains quant au rôle exact et à la signification de ce personnage fabuleux [...].

En 1982, il poursuit ses publications celtiques avec un essai consacré au Graal. — MARKALE, Jean, Le Graal, Retz, 1982, 267 p. —

En 1983, il écrit le scénario du troisième tome de l’Histoire des provinces de France illustré par Pierre Watrin 20, dans lequel il fait de Merlin son narrateur. — MARKALE, Jean et WATRIN, Pierre, Histoire des provinces de France : La Bretagne, Vol. 3, Larousse, 1982. —

Pierre Watrin, qui a réalisé les dessins de mon "Histoire de Bretagne en bandes dessinées", y a passé des heures, sous la pluie, pour se pénétrer du lieu. C’est ainsi que l’histoire de Bretagne est racontée à partir de Barenton, par un chêne, par un corbeau, et aussi par Merlin, qui a curieusement mon aspect. Et combien d’autres encore...

[page 1] —

1980-1982 — Deux articles universitaires

En 1980, sollicité par l’Université de Haute-Bretagne, Jean Markale publie un article intitulé Brocéliande : Mythes et réalité dans le deuxième tome des Mélanges de langue et littérature françaises du moyen âge et de la Renaissance offerts à Charles Foulon. — MARKALE, Jean, « Brocéliande : Mythes et réalité », in Mélanges de langue et littérature françaises du Moyen Äge et de la Renaissance offerts à Charles Foulon, II, Institut Français de l’Université de Haute-Bretagne, 1980, p. 185-192, Voir en ligne. —

En 1982, il publie un article dans le n°3 de la revue Corps Écrit - intitulée Le sacré et ses formes - aux Presses Universitaires de France. Le cœur de l’article est consacré à la fontaine de Barenton et à sa signification.

Et précisément, cette fontaine de Barenton, parfaitement réelle dans l’actuelle forêt de Paimpont-Brocéliande, est un sanctuaire identique à celui décrit par Lucain. Le nom de Barenton est moderne, altération d’un ancien Belenton. Or, dans le nom de Belenton, on trouve Bel-Nemeton, c’est à dire « clairière sacrée de Bel (ou Belenos) ». Car ce sanctuaire au milieu de la forêt, cette clairière « donnée par les hommes à la divinité » (c’est bien ce que dit Lucain), les Celtes lui donnaient le nom de nemeton. Ce mot qui provient du terme indo-européen ayant donné le latin nemus, « bois sacré », désigne une portion idéale de ciel, dans son sens religieux (nem, irlandais niam, gallois nef, breton nenv qui se prononce « nan »), projeté sur terre. C’est donc le lieu de rencontre privilégié où s’opèrent les transmutations, les échanges entre les deux mondes, endroit terrifiant par conséquent parce que là s’accomplissent les mystères de la transcendance.

Jean Markale évoque aussi dans cet article l’origine étymologique identique de Néant-sur-Yvel.

Il en est de même pour le village de Néant-sur-Yvel, à peu de distance de la fontaine de Barenton. Et par dessus tout cela vient se greffer l’étrange figure de Merlin, personnage complexe, image parfaite du druide-chaman qui se réfugie dans la clairière sacrée et qui participe de deux mondes : ce n’est certes pas pour rien que sa légende a été localisée à la clairière sacrée de Barenton.

1983 — Théâtre et spectacles en forêt de Paimpont

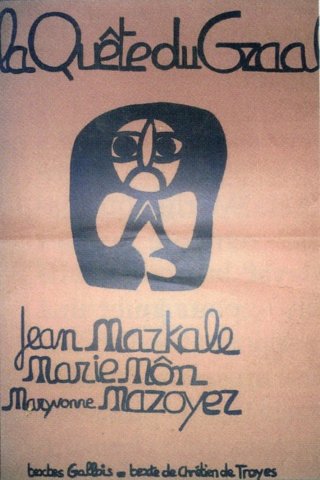

A partir de 1983, Jean Markale se lance dans l’aventure théâtrale et écrit trois pièces arthuriennes dont l’action se passe en Brocéliande.

La première d’entre-elles, intitulée Le Val sans Retour, met en scène les principaux personnages du cycle arthurien dans une adaptation de Môn Rigole. Jean Markale, accompagné des acteurs de la compagnie vannetaise Le Théâtre à l’Horizon, interprète le personnage de Merlin. — MARKALE, Jean, « Le Val sans Retour : Pièce de théatre en 5 séquences », 1983, 12 p., Voir en ligne. —

Elle fut créée en 1983 au Festival interceltique de Lorient, dans la mise en scène de Môn, et jouée un peu partout sauf en Brocéliande même. Le rôle [de Morgane] était tenu par Maryvonne Mazoyer dont la voix grave, contrastait singulièrement avec la blondeur de ses cheveux [...]. Et Môn qui assurait la lourde tâche de la mise en scène, incarnait elle-même une Viviane femme-enfant, tandis que je jouais moi-même le rôle de Merlin, vêtu de blanc et de noir [...].

[page 127] —

La pièce, jouée dans les communes morbihannaises de Lorient, Belle-Île, Plaudren, Elven et Bieuzy-Lanvaux est tour à tour interprétée dans une salle de sport, une grange, une église, etc. — ANONYME, « Une expression qui rompt avec les styles "Patronage" et Boulevard" », Breizh, Vol. 287, 1983, p. 10, Voir en ligne. —

Le jeu dramatique se passe sur un damier, comme si c’était une partie d’échecs. La Dame noire (Morgane) est toute puissante. Le roi Blanc (Arthur) y est mat. Seul Merlin rétablit la situation et redonne espoir.

Dans le même temps, une deuxième pièce intitulée Le Miroir aux Fées, est jouée au Val Sans Retour durant l’été 1983. Ce spectacle, organisé à l’initiative de l’Association de Sauvegarde du Val sans Retour, est soutenu par son président et maire de Ploërmel, Paul Anselin. Les décors sont dressés par des employés municipaux de Ploërmel et les gradins et le groupe électrogène prêtés par les militaires de Coëtquidan

.— MARKALE, Jean, « Le Miroir aux fées - Pièce en 12 séquences », 1982, 27 p., Voir en ligne. —

La pièce mise en scène par Môn Rigole sur l’étang du Miroir aux Fées est interprétée par la troupe de comédiens Ploërmelaise « L’art de la Lune ».

Tréhorenteuc, village dans la forêt de Brocéliande avait connu un curieux personnage, l’abbé Gillard. Jean Markale se considérant comme son fils spirituel s’est vu offrir l’occasion de créer au Val sans Retour un texte joué par une jeune troupe ploërmelaise « L’art de la Lune ». « Le Miroir aux Fées », c’est le récit des enfances de Lancelot du Lac. Mais l’auteur et sa compagne Môn, ont délibérément pris le parti de l’humour. Chaque spectateur a dû, sans doute, apprécier les effets comiques et bouffons, prévenus par Merlin que tout ne serait qu’illusion.

Le montage d’une telle représentation n’est pas sans difficultés techniques. Il s’agit entre autres d’aménager une scène flottante en plein milieu de l’étang pour un spectacle appelé à se dérouler la nuit avec tout un jeu de lumières et de décors.

Dans son ouvrage autobiographique publié en 1984, Jean Markale évoque cette représentation tout en répondant aux critiques que la pièce a rencontrées.

Pendant l’été 1983, [Viviane et Morgane] étaient là, près de moi dans le Val sans Retour. Elles ont chassé les sortilèges que me lançaient les enchanteurs noirs qui ne voulaient pas que j’éveillasse les lumières englouties dans les eaux du Miroir aux Fées. J’ai pourtant éveillé ces lumières, et j’ai été heureux, non pas tant parce que c’était mon texte qu’on entendait à travers les branches, mais parce qu’il se passait quelque chose, parce qu’un rituel oublié surgissait des profondeurs. Cela n’a pas été sans mal. Si Môn, qui avait pris en charge la mise en scène et la réalisation, n’avait pas été aussi forte et décidée à aller jusqu’au bout, je crois que j’aurais flanché. Môn a été un peu la grande prêtresse d’un rituel qui nous échappait à tous et qui se reconstituait devant nous, par la grâce des jeunes comédiens de l’Art de la Lune [...]. Oui, dans l’espace des dix-neuf représentations, à la tombée de la nuit, le sortilège s’est éveillé. Cela commençait par le Chant de la Terre de Gustav Mahler, et cela finissait par l’interminable final de la troisième symphonie du même Mahler. Et le cortège triomphal de Lancelot du Lac entrait dans la nuit des commencements [...].

Jean Markale clôt cette aventure théâtrale par La quête du Graal, pièce inspirée de la poésie des bardes gallois et des romans de Chrétien de Troyes. Il remonte sur scène à cette occasion, en compagnie de Môn Rigole et de Maryvonne Mazoyer de la troupe « Le Théâtre à l’horizon ». — MARKALE, Jean, « La quête du Graal », 1983. —

[page 128] —

Le 5 août de la même année, Jean Markale anime une sortie en forêt dans le cadre du Festival de Brocéliande 21.

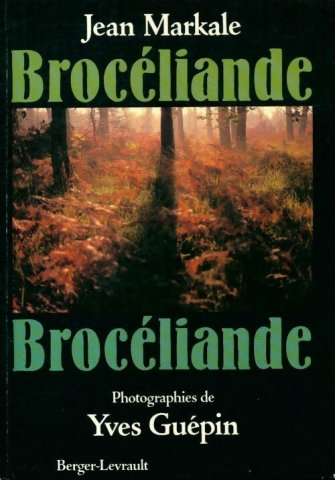

1984 — Brocéliande

En 1984, il publie un second ouvrage entièrement consacré à Brocéliande. Cette publication autobiographique centrée sur sa relation à la forêt est accompagnée de photographies d’Yves Guépin. — MARKALE, Jean et GUÉPIN, Yves, Brocéliande : La forêt des Chevaliers de La Table Ronde, Paris, Berger-Levrault, 1984, 95 p. —

Brocéliande est dans ma mémoire, c’est-à-dire dans ma vie, celle d’avant comme celle d’après. Brocéliande est dans mon rêve, mais je ne sais pas ce qui distingue le rêve de ce qu’on nomme réalité.

1989-1996 — Brocéliande ésotérique

Au cours des années 1990, Jean Markale profite de l’intérêt croissant pour le New Age. Présent dans les médias, il publie de nombreux ouvrages sur des mystères, secrets et énigmes qu’il propose de révéler au grand public.

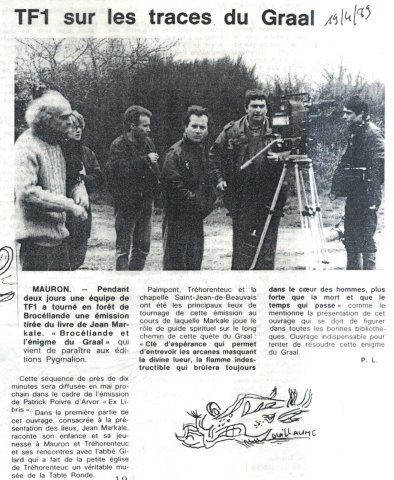

1989 — Une émission sur le Graal

En avril 1989, accompagné d’une équipe de TF1, il réalise un reportage sur la forêt de Brocéliande dans lequel il raconte sa découverte de la forêt et sa rencontre avec l’abbé Gillard. Le reportage est diffusé en mai lors de l’émission « Ex-libris », présentée par Patrick Poivre-d’Arvor. — L., P., « TF1 sur les traces du Graal », Ouest-France, 19 avril, 1989, p. 19, Voir en ligne. —

1989-1996 — L’ésotérisme grand public

Brocéliande et l’énigme du Graal est l’un des huit tomes de Histoire de la France secrète, série d’ouvrages de Jean Markale publiés chez Pygmalion entre 1986 et 2001. — MARKALE, Jean, Brocéliande et l’énigme du Graal, Pygmalion, 1989, (« Histoire de la France secrète »). —

C’est Brocéliande qui m’a constitué, qui m’a fait, qui a modelé mon visage et mon âme, ouvrant dans les entrailles de la terre, un chemin profond que depuis lors je n’ai cessé de suivre, persuadé qu’il me mènerait vers les éclatantes éclaboussures des derniers rayons du soleil rouge, celui qu’on voit disparaitre, certains soirs, dans les vagues d’un oécan qui passait autrefois pour les limites de l’univers.

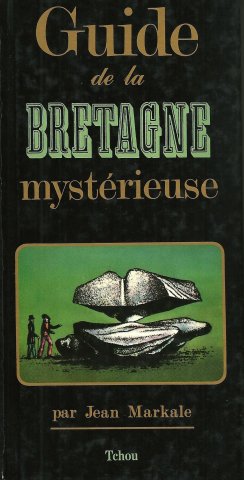

Toujours en 1989, il publie Le Guide de la Bretagne mystérieuse aux éditions Sand qui comprend un chapitre dédié à la forêt de Brocéliande 22. — MARKALE, Jean, Guide de la Bretagne mystérieuse, Tchou / Sand, 1989, (« Les guides noirs »). [pages 180-201] —

Le 5 décembre 1990, la Cour d’appel de Paris condamne Les éditions Sand et Jean Markale pour le plagiat de l’ouvrage éponyme de Gwenc’hlan Le Scouëzec.

Cet ouvrage à succès est copié quasiment mot pour mot par J. Markale dans un de ses livres en 1989. Gwenc’hlan Le Scouëzec porte plainte contre lui et sort vainqueur du procès, le juge obtenant même la destruction des ouvrages incriminés de Markale. Cela n’empêchera pas celui-ci de réitérer à d’autres reprises : dans plusieurs de ses ouvrages, il a repris des recherches (et des chapitres entiers) de Gwenc’hlan Le Scouëzec.

En 1991, il publie La France magique, Esquisses pour une géographie sacrée. — MARKALE, Jean, La France magique, Esquisses pour une géographie sacrée, Albin Michel, 1991, (« Question de »). —

En 1996, parait le Guide spirituel de la forêt de Brocéliande, dans lequel Jean Markale, marchant dans les pas de l’abbé Gillard, revient sur son rapport mystique à la forêt de Paimpont.

[...] en ce temps là, le nom de Brocéliande n’avait aucune importance. Je le connaissais à peine, tout un chacun parlant seulement de la forêt de Paimpont, et je me préoccupais peu de savoir quel en était le nom ancien, Bréchéliant ou Brécilien, ni d’en connaitre la signification. C’est maintenant que je pense qu’il s’agit de la « Forteresse de l’Autre Monde », et tant pis si certains ne sont pas d’accord : c’est mon Autre Monde à moi. Je le sens en moi comme si je le détenais jalousement, amoureusement, mystérieusement, comme une image désuète mais non défraichie qu’une enfant conserve dans un livre, entre une page poussiéreuse et une fleur séchée.

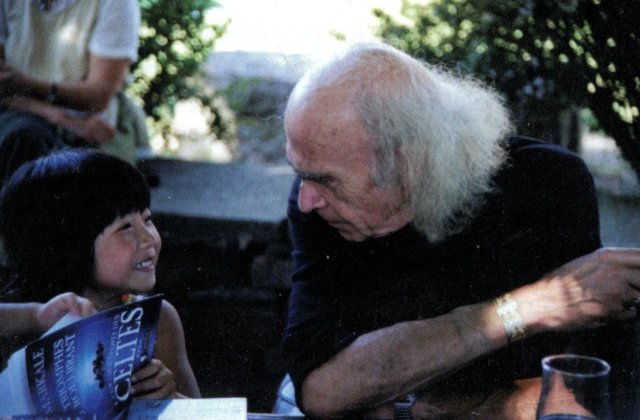

1994-2001 — Les mardis de Brocéliande

À partir de 1994 Michèle Laur, directrice de l’Office de Tourisme de Tréhorenteuc, met en place « Les Mardis de Brocéliande », une rencontre informelle, d’ordre culturel, avec des écrivains et des artistes.

J’ai donc fait appel à des gens que je connaissais, en particulier à Jean Markale, familier du lieu.

Jean Markale intervient régulièrement durant une dizaine d’années, contribuant au succès de ces rencontres hebdomadaires.

Jean Markale a incontestablement été l’intervenant qui a drainé le plus grand nombre de participants. Les gens arrivaient avec leur livre de Markale, ils repartaient avec un nouveau. Jean Markale était toujours content de revenir à Tréhorenteuc où il se sentait chez lui. [...] Il rebondissait continuellement sur les questions des gens. On sentait qu’il était à l’aise dans son monde. On était parfois obligés de l’arrêter. Alors, lorsque l’office avait fermé ses portes, on embarquait les gens dans des voitures pour finir la soirée avec lui et prolonger la discussion à Néant-sur-Yvel ou à Paimpont.

[page 135] —

Jean Markale est programmé à deux des neuf « Mardis de Bocéliande » de l’été 2001. — ANONYME, « Brocéliande : des mardis insolites », Ouest-France, Juillet, 2001, p. 2, Voir en ligne. —

L’héritier de l’abbé Gillard

Jean Markale a toujours considéré l’abbé Gillard comme l’un de ses deux maitres, avec André Breton. De sa rencontre en 1945 à sa mort en 1979, il a accompagné le recteur de Tréhorenteuc.

Le 18 juillet 1979, il lui rend hommage lors de son enterrement. — ROUXEL, Abbé, HALGOUËT, Yves du et MARKALE, Jean, « Enterrement de Monsieur l’abbé Gillard - 18 juillet 1979 », in L’abbé Henri Gillard : recteur de Tréhorenteuc (1942-1962), Saint-Léry (56), éditions de l’église de Tréhorenteuc, 1990, p. 167-174, Voir en ligne. —

À partir du début des années 1980, il évoque l’héritage de l’abbé Gillard dans plusieurs de ses publications. En 1983, il écrit un texte en hommage à l’abbé dans une réédition d’opuscules du recteur de Tréhorenteuc intitulée Les Mystères de Brocéliande.

Je me suis passionné pour ses recherches. J’ai beaucoup conversé et discuté avec lui. Très souvent, je n’étais pas d’accord avec ce qu’il proposait, et je le lui disais. Mais rien de ce qu’il avançait ne me laissait indifférent. Il m’a beaucoup appris, particulièrement à observer, et à être tolérant, à comprendre.

En 1984, dans Brocéliande : La forêt des Chevaliers de La Table Ronde, il se place résolument en position d’héritier intellectuel et spirituel de l’abbé.

Je suis sans aucun doute celui qui a le mieux connu l’abbé Henri Gillard, celui qui, par la suite, a partagé avec lui le pain quotidien pendant des jours difficiles. Je suis certainement celui qui a le mieux connu ses joies, ses enthousiames, ses peines aussi, ses souffrances morales — car il a souffert, le malheureux ! — dans les moments les plus sombres de sa vie. Je suis aussi celui qui a le mieux connu sa pensée profonde, sa démarche intellectuelle et spirituelle. Je sais qui il était.

En juin 1990, il participe à une journée d’hommage à l’abbé Gillard organisée à Tréhorenteuc.

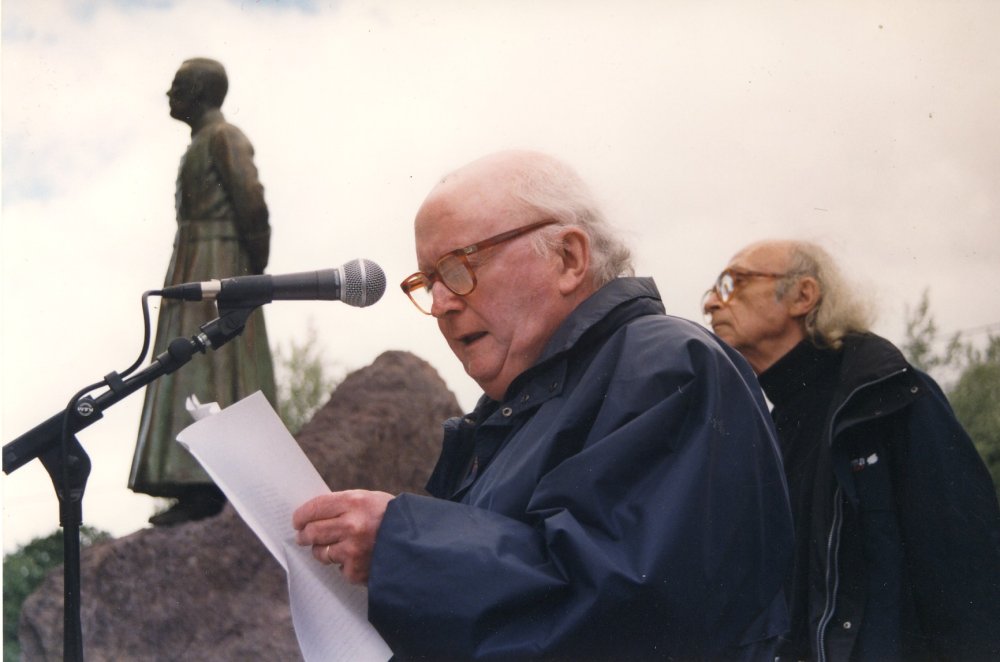

Président d’honneur de l’Association de Sauvegarde des oeuvres de l’abbé Gillard, il inaugure la statue en bronze de l’abbé érigée sur la place de l’église de Tréhorenteuc le 27 juin 1999.

Sa dernière venue à Tréhorenteuc en septembre 2006 est elle aussi placée sous le signe de l’abbé Gillard. Jean Markale participe à un colloque consacré au recteur de Tréhorenteuc, organisé par l’Institut Culturel de Bretagne.

[page 141] —

Jean Markale, décédé à Auray le 23 novembre 2008, est enterré au cimetière de Camors (Morbihan). Il laisse une oeuvre monumentale et controversée (voir annexe bibliographique) dans laquelle Brocéliande tient une place centrale.